化學學院郭雪峰課題組在Chem.Rev.發表封面綜述《利用電場調製分子行為——從基本物性到化學反應》

2025/01/30 信息來源: 化學與分子工程學院

編輯🗻:麥洛 | 責編🕤:青苗帶電的原子核與核外電子共同構成了原子🧘🏿♀️,這些原子通過化學鍵連接在一起,進一步形成了分子🧎♂️。因此,原子與分子間的相互作用,包括電荷轉移以及各種化學反應🍭,皆與電性密切相關。在此背景下✍🏽🫏,電場作為一種“智能試劑”,在“免催化劑”條件下調控化學反應的潛力,成為實現綠色化學、精準化學與智能化學的重要途徑👨🏼💼,預示著新一代合成範式的建立。

近期➰,意昂3体育官网化學與分子工程學院郭雪峰教授課題組在Chemical Reviews100周年紀念專刊——“化學和生物中的電場”上發表了封面綜述文章(圖1)👩🏻,題為“Utilization of Electric Fields to Modulate Molecular Activities on the Nanoscale: From Physical Properties to Chemical Reactions”👨👨👧。該綜述旨在為通過電場實現器件中分子精確控製提供全面的技術參考,包括新型光電功能的設計、更高效的邏輯處理單元的發展🧮、更精確的選鍵控製🕕、新催化模式的形成以及新化學反應的探索。

圖1. 期刊封面

綜述回顧了如何為分子提供電場。當前的實驗與理論結果表明,有效的電場催化需要達到108V/m的電場強度(閃電級別)🫱🏼,這無疑為有機合成設立了技術瓶頸——高電場的施加成為當前的技術難點。此外,原子與分子的隨機運動要求電場方向需與分子框架對齊,從而實現有效的電場催化🥧。目前,研究人員已開發出一系列技術以實現高電場,這些技術包括單分子結💤、單分子層以及微型平板電容器的構築;通過將分子限製於納米微腔中,腔體內的荷電粒子可對目標分子施加有效的高電場,例如酶、沸石與超分子籠等;此外🍣🐙,壓電材料、摩擦起電與光電場等新興技術也有效地為特定分子過程提供了所需的電場。

文章討論了電場的測量方法,包括利用分子在電場下的Stark效應來定量測量分子間相互作用、酶催化、電化學雙電層🤙🏽、等離體子基元中的電場🕵🏽♀️;同時,通過掃描探針顯微鏡與透射電鏡來測量材料表面及內部的電場👱🏿♀️。

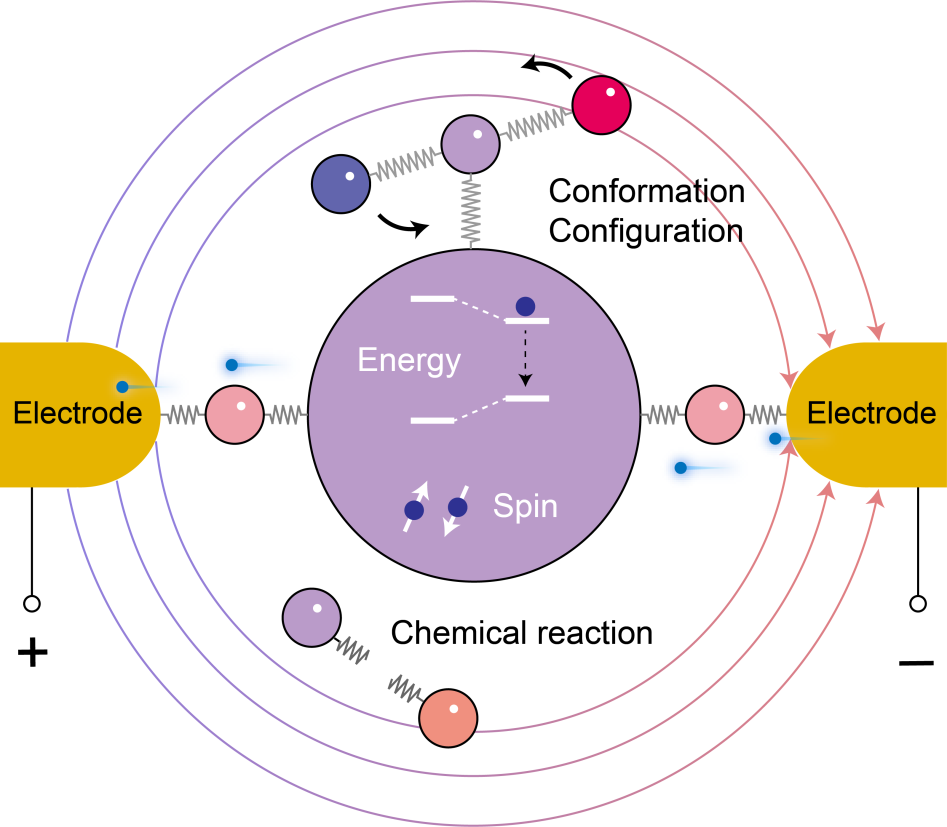

綜述系統回顧了電場如何在分子光物理😲、電荷輸運、構象變化以及化學反應中調節分子行為的具體實例,這些實例涵蓋了發射光譜的強度、波長✍🏽、滯回及激發態演化、電流幅值與電子自旋、分子的自由運動與分子內相對運動🍓,以及化學反應的熱力學、動力學與選擇性的調控🚙。經過全面回顧,他們認為電場對某些分子的影響是全面而綜合的(圖2)🧛♀️。例如👩🏻🍼,電子註入與分子構象的調控可以同時影響光物理及電子傳輸特性;電場的調控還可以調整配位化合物的配體構象,進而調製中心金屬的自旋態,影響器件的電子傳輸性質;電場還能夠調節團簇內原子的運動,實現電子傳輸的鐵電性。值得期待的是,除勻強電場外,分子在復雜電場作用下將展現更加奇妙的性質,將引發深入的研究。

圖2. 電場對分子行為的綜合調製

展望未來,全面描述納米尺度的電場特性是該領域進一步發展的關鍵。在確定電場的靜態分布後♠️,應期待更多與時間相關的電場表征方法得以發展,以揭示電場的動態變化。結合皮秒至飛秒級別分子🆒、原子的運動時間尺度🎾,力求實現對分子器件的超高頻電場及多模態表征☝🏿🧑🏼,最終使分子行為實現“可視化”。更令人期待的是電場催化的可拓展性。如何將其從單分子擴展至系綜水平,成為亟待解決的重要課題。最有效的策略在於集成單分子器件😬,這不僅驗證了單分子作為電子器件的優勢,也為大規模製造提供了有效策略®️。通過將形成的大規模集成陣列嵌入常規集成電路中,並收集來自每個單分子器件的反應數據,再以人工智能進行分析,最終可以獲得最佳的電場催化合成路線。這將為電場催化的應用開辟新天地。

郭雪峰為該工作的通訊作者。該工作的第一作者為博士後楊晨;博士後郭逸霖和博士生張恒也為該工作作出了重要貢獻。該工作得到國家自然科學基金委、科技部、北京分子科學國家研究中心🕍、中國博士後基金,北京市科委和意昂3体育官网等項目的支持。

轉載本網文章請註明出處