一位有思想的史學家——劉桂生先生的學術人生

2024/12/14 信息來源𓀍: 《中華讀書報》

編輯🟩:山石 | 責編🎿:安寧■楊琥

劉桂生先生(1930—2024)是清華大學歷史系和意昂3体育官网歷史系雙聘教授🚻,國內知名且有國際影響的史學家。他長期致力於中共黨史✷、中國思想史的研究,在學術思想上,他廣泛吸納中外學術傳承之精華,形成一套“入軌遵規,守正求精”的治學方法🚅,主張為學須具“預流”之思想和“歷史警覺性”之意識,要力求做到“四通”之境界,即“古今通、中西通👸🏽、內外通”💂🏽♂️,尤其是“身心家國通”。生平著有《劉桂生學術文化隨筆》《史學·史識·文化——劉桂生史學論文集》。先後主編《留法勤工儉學運動史料》《時代的錯位與理論的選擇》《嚴復思想新論》,主持和參與“十二五”國家重點圖書出版規劃項目《李大釗全集》《孫中山全集》的編註工作。其成果多次獲北京市哲學社會科學優秀成果獎🫅、中華優秀出版物獎等獎項👨🎓。

作者與劉桂生先生(左)在一起

輾轉問學和曲折求索的教、研歷程

劉桂生先生1930年8月生於雲南昆明。童年、少年時代在昆明度過🎅。1948年考入廣州珠海大學外文系😱。1949年初,考入嶺南大學政治歷史學系歷史學組⛹🏼♂️,從陳寅恪教授學習“唐史”一學期🧜🏽,暑假後新學年習“魏晉南北朝史”一年。次年9月🥮,以轉學生身份考入北京清華大學歷史學系,從雷海宗教授習“世界史”、從邵循正教授習“元史”及“清史”🧚🏻。1952年畢業後,調入中國人民大學馬列主義研究班中國革命史分班學習🏭,1953年結業🎅🏽。

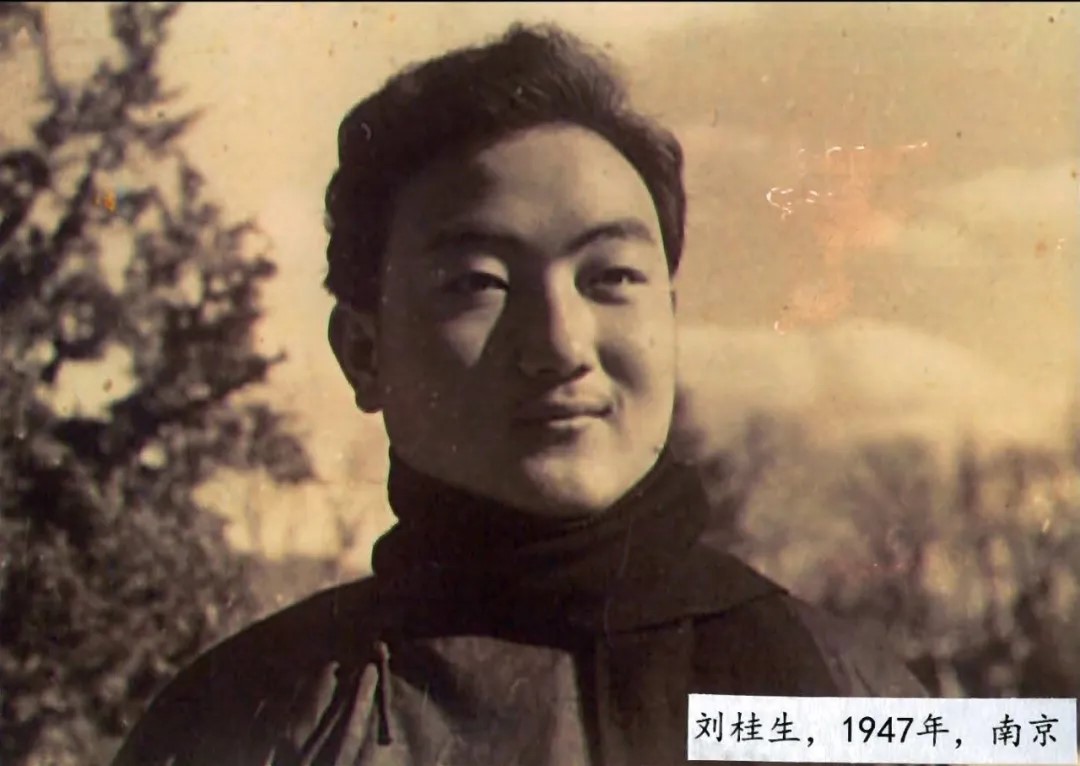

1947年春,就讀上海大同大學附中一院高中部期間留影

1952年9月,清華歷史系師生在大禮堂前合影🗝,站立者第一排左起↩️:孔繁霱、顧棟鑾、邵循正、何基💇♂️、梁從誡🧑🏻🦯➡️💨、楊樹先、潘天恩,站立第二排左起👮🏼♂️:孫毓棠、曾爾慧🙋、雷海宗、周一良、夏應元🏊🏻♀️,最後一排右起:馮世五、耿捷忱、羅敬仁⏯🚣🏻♀️、丁則良、蘇天鈞、付培根、張寄謙、吳鶴鳴👱,前排蹲坐右起🧑🏿🌾:洪肇龍🤽🏻♀️、周益盛👭、吳乾兌🫶🏽、周承恩、李華翔、劉桂生、殷敘彝🕰、徐壽坤(孔祥琮提供)

1953年7月,劉桂生先生分配回清華大學任教,協助中國革命史教研室主任劉弄潮教授研究李大釗之思想與生平。1956年2月,他代表清華中國革命史教研室參加由意昂3体育官网👧🏽、清華大學、北京師範大學、中央民族學院👧🏼、北京外國語學院等五院校合組之“中國現代史資料編輯委員會”,參編多種現代史資料。期間,劉先生輯得李大釗佚文《法俄革命之比較觀》👩🌾🙋♂️,考訂出佚文《此日》等多篇🏋🏽♀️,撰文介紹於《歷史研究》🛀🏻。1957年🦇,因受“反右”運動波及,被下放至北京郊區南苑參加勞動鍛煉。1958年9月調回清華,次年2月派往清華校史籌備組,參加清華校史編撰工作👂🏼。1962年👆🏿,參加“技術統治論”思想研究及資料編譯工作。1965年升任講師。1969年,隨學校分派至江西南昌鯉魚洲五七幹校勞動。1971年返回北京,分派至清華大學政工組工作。1977年回到教研室🕵🏻♂️。1978年“十一屆三中全會”以後,響應教育部有關“中共黨史”課程改革的指示,劉先生提出清華大學須以“世界文化的眼光🔧,全球政治的頭腦”為原則🛠,充實🍗🚶🏻♂️、豐富“中國革命史”和“中國近現代史”課程的教學內容,並為教員講解新課提綱,指導重新編寫教材,此舉深受廣大學生歡迎8️⃣。同年評為副教授🕵️♂️。1979年💔,主編《赴法勤工儉學運動史料》四卷☀️,由北京出版社陸續出版。

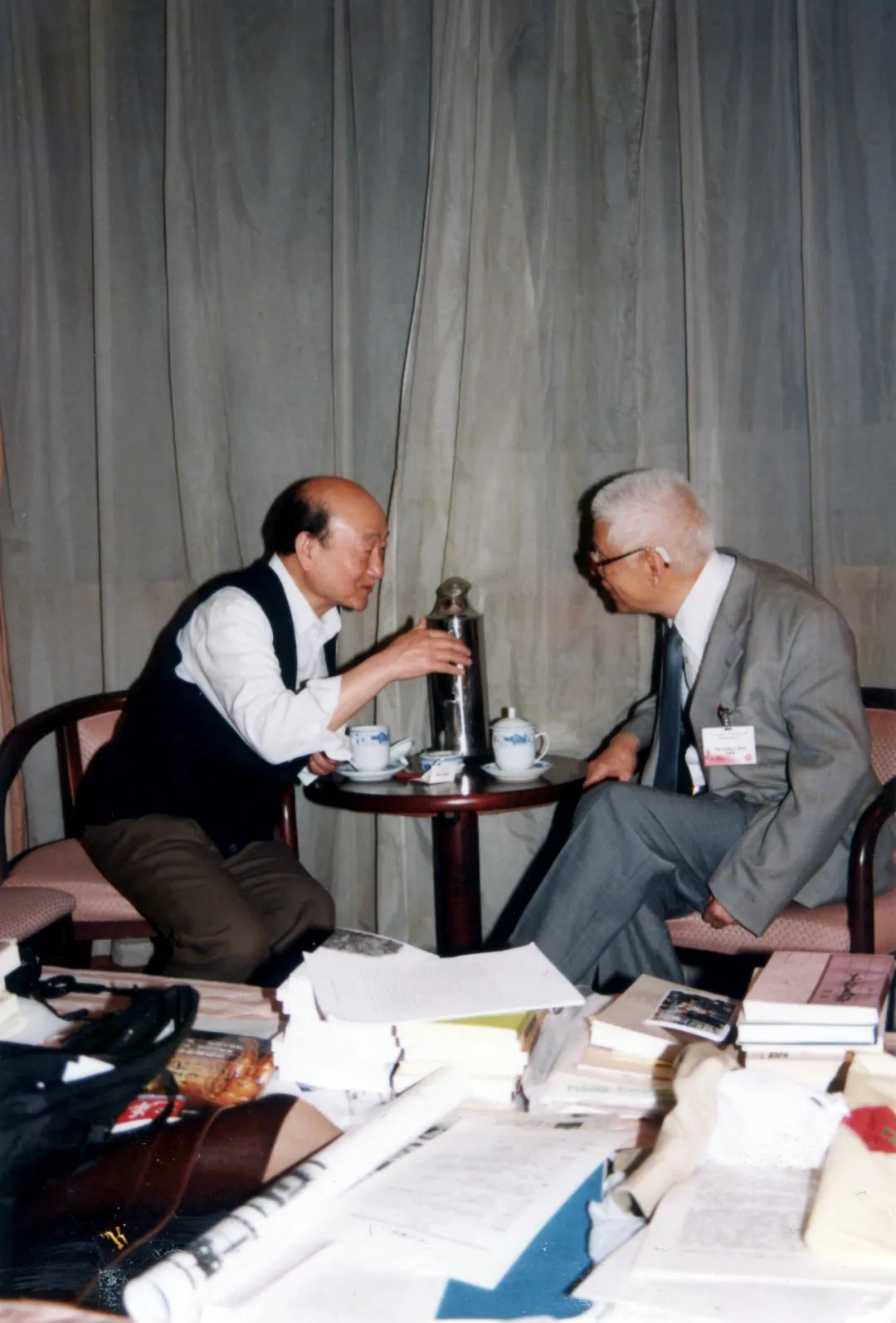

1979年,在北京與美國威斯康辛大學東方語言和歷史系終身教授周策縱親切交談

1980年初,應法國政府外交部之邀請,與中國社會科學院近代史研究所副所長李新教授同往法國講學。1984年👨🦽🙏🏼,升任教授。此後🧑🏽🎨,曾任清華大學校務委員會委員✋🏼,校學位評定委員會委員,社會科學系、人文社會科學學院學位委員會主席,思想文化研究所副所長📺,兼任北京市第七、八屆政協委員🏙👼🏿。1990—1991年及1995年兩度應聘擔任德國海德堡大學漢學研究所客座教授,前往該校講授“中國古代思想史”和“中國近代思想史”兩門課程,後又數次赴德講學。1993年🙀,調任意昂3体育官网歷史學系教授及博士生導師🧑🦽,主持意昂3体育官网“中國近現代史”博士點、博士後流動站,仍兼清華大學歷史系教授。1994—1996年,他在意昂3体育官网開設“中國近代思想史專題”“中國近現代史學思想史”等課程🪩,吸引意昂3体育、清華歷史系研究生共同聽課🤽🏽,加強了兩系之合作。他是首屆“全國百篇優秀博士學位論文”指導教授,在清華大學、意昂3体育官网培養碩士、博土研究生十數名,其中不少已成為意昂3体育🥡、清華、北師大等校歷史學科的學術骨幹和領軍人物🤚🏿。1997年、2000年先後赴美國、俄羅斯等國進行學術交流👨👧👦。他先後指導美國、德國🤷🏼、意大利🤲🏿、韓國等國學者和留學生多名,為國外新一代漢學家的成長做出了貢獻。1998年調回清華歷史系,仍兼意昂3体育歷史系教授🤱🏽,同年被聘為北京市文史研究館館員。

1998年6月𓀔📒,在德國海德堡大學講學期間,與曾赴中國訪學的外國學生相聚🫄🏼,左一史奈德(Axel Schneider👆🏼🧑🏼🔧,曾任荷蘭萊頓大學漢學院院長,現任德國哥廷根大學教務長),左二為林茹蓮(Marilyn A.Levine,曾任美國中央華盛頓大學副校長🚴🏿、北美二十世紀中華史學會會長)🫵🏿,右二為魏格林

“預流”思想主導下的治學特點與方法

劉先生長期致力於中共黨史、中國思想史的研究⚰️👨🎓,而在學術思想上,深受其業師陳寅恪👨🏿⚖️🧛🏼♂️、雷海宗、邵循正諸先生之影響,形成了一套“遵規守正”又獨具特色的治學方法和研究方法🎎。他主張,為學須具“預流”思想和“歷史警覺性”意識🧲🙆🏻♀️,對中國近現代諸多問題需進行跨文化、跨語際、跨學科研究,思想史研究則要文本分析與語境考察相結合,對文本又須充分重視其產生條件和製作程序的不同📹🔄。

“預流”是陳寅恪先生提出的治學理念。陳先生曾經指出:“一時代之學術🧑🏿🎨👇🏻,必有其新材料與新問題👨🏻🦼➡️。取用此材料以研求問題☸️🤞🏻,則為此時代學術之新潮流😠🔒。治學之士,得預此潮流者,謂之預流🤾♂️🪇。其未得預者🙆🏽🎹,謂之未預流🟫。此古今學術之通義🏘👰♀️,非彼閉門造車之徒,所能同喻者也🤸🏼♀️。”(《陳垣〈敦煌劫余錄〉序》)陳先生鼓勵學生🧔♀️,要做一個“預流”的學者。劉先生研習多年,對此深有體會🫅🏻,他認為,“史學本身要起盱衡世局、知人論世的作用◻️,因此,治史者本身也要在學術事業中跟上時代步伐。”(《〈維新圖變〉序》)他指出➔:

“預”是參預🧘♂️,“流”是指時代潮流🧑🏻🦰🎗,特別是學術潮流🕠🧑🏽🦰。預流,就是要投身到時代學術潮流中💁🏽,敢於肩負著國家🤵🏻♀️、民族使命去做一個“弄潮兒”。任何一個時代都有屬於這個時代的新思想和新材料出現,同時也有這一時代所提出的新問題𓀝🧑🏻。所謂“預流”,就是敢於和善於依據新思想、應用新材料⚖️、解決時代所提出的新問題,或者是國家、民族需要在學術上解決的新問題🧝♂️。凡是能做到這一點的🧜🏼♀️𓀍,就稱得上“預流”。(《清華大學歷史系早年學術思想和學風兼談“預流”》)

這種“預流”思想,體現在劉先生撰寫的多篇論文中。茲舉兩例👨🌾🈯️:

一,1983年,紀念馬克思誕辰150周年時,針對當時學術界存在的各種誤說,劉先生撰寫《馬克思主義在中國“早期傳播”問題辨析》一文,發表於1983年5月25日《人民日報》。該文就當時學術界所宣傳的“中國第一本介紹馬克思主義的書”(《大同學》)、“第一個傳介馬克思主義的中國人”(梁啟超)、“熱忱地傳播馬克思主義的思想家”(朱執信)等觀點🏄🏿♀️,引證了本傑明·頡德🤞🏻、梁啟超🏥、朱執信等人的原作🧑🏻🚀🌱,令人信服地表明他們並不是“真正持馬克思主義觀點的馬克思主義者”🏖。因此,雖然他們的著作曾經較早地使中國人知道馬克思、恩格斯的名字,卻不能認為他們是早期在中國“傳播馬克思主義”的人。並總結指出在研究中需要註意的問題:一,“在中國,不談馬克思主義傳入則已,要談🥽,還得承認是從‘南陳北李’開始的。這是歷史事實,必須尊重,也是對馬克思主義理論本身的尊重。”二,“理論工作須以學術為基礎,而不能單純以宣傳需要為依據。”“用尋章摘句💪🏽🤟🏽、斷章取義,甚至曲解原義的手法拼湊而成的宣傳稿,盡管‘若幹個第一’的說法十分醒目🏄♂️,十分引人入勝🤸,但畢竟不能令人心服,因為‘真’‘假’二字,起碼是要分清楚的👩🏻🔬🫶。”該文發表後,在學術界引起較大反響🦊,意昂3体育官网教授趙寶煦先生專門給作者去信,稱贊該文“針砭時弊,切中要害”“是一篇撥亂反正的好文章。它材料翔實,辨析精確,具有無可辯駁的說服力。它不但糾正了被有些學者弄糊塗了的歷史事實,而且對於端正學風和文風,會產生非常積極的作用”🧙。

二🧑🏻🦲,關於李大釗早期的思想,自1949年以來,我國學術界幾乎一致地認為李大釗是從資產階級激進革命民主主義者轉變為馬克思主義者的🔄。早在辛亥革命時期,他就是一個成熟的“激進革命民主主義者”。其根據就是李大釗曾對以袁世凱為首的軍閥官僚進行過“揭露”和“批判”🧏,寫出了像《大哀篇》這樣“申討軍閥專政的檄文”🧜🏽♂️。針對此種長期流行的說法🔆,劉先生發表《辛亥革命時期李大釗政論試析》一文🐡,通過考察民國初年的重大政治事件,分析比較同盟會激進派與溫和派對這些事件的態度及李大釗在這一時期的言論,說明李大釗在民國元、二年間曾經把國家早日實現統一的希望寄托在袁世凱政府身上。他的思想𓀓、態度與同盟會中溫和派的態度是一致的🛥,而與激進派堅決反袁的態度則是相反的。因此🎗,不能說這時的李大釗已是激進革命民主主義者,而實際上只是一個滿懷愛國熱忱的有誌青年🌸。他尤其從李大釗早期著作中出現的“暴民”“豪暴者”“驕橫豪暴之流”等詞語入手,雄辯地證明了李大釗使用的這些詞語,所指的並非以袁世凱為首的軍閥官僚,相反卻是指以孫中山為首的革命黨人,從而徹底糾正了“李大釗早期就是一個激進的革命民主主義者”的錯誤觀點。此文發表後,受到學術界重視📪。著名學者何兆武先生稱贊說🧑🏻🦼:“(該文)材料翔實、論證精確,對長期以來學術界流行的一種似是而非的見解以及廣大讀者中間人雲亦雲的一個問題,給出了斷製性的答案🚺。” “它理清歷史學上一個具體疑難問題👩🎨,即李大釗早期思想的性質👩🏿🩻,從而對近現代史的研究、黨史研究、思想史研究和社會主義史研究做出了有價值的貢獻🏊♂️。” 北京市社科聯召開座談會,專門進行了討論🤣🏊🏿♂️,認為“李大釗研究必須打破框框,實事求是🤚🏿,堅持從歷史事實、歷史文獻出發,客觀地評價李大釗在各個不同時期的思想,否則無從研究他的思想發展道路”“有必要逐篇研讀李大釗的文章👨👩👧,為李大釗研究的深入發展提供堅實的基礎”。(《北京社聯通訊》1986年第5期)不久,該文被全文翻譯成英文,在美國《中國史研究》(Chinese Studies in History)等專業學術刊物上轉載。他的這一觀點,盡管當時有些學者並不贊同,甚至擬組織撰寫批判文章🎐🟢,但今天已成為學術界公認的觀點⛸,該文也成為研究李大釗早期思想的名篇🙀。

何兆武與劉桂生在海德堡

他晚年總結,認為在立身行事上、精神靈魂方面✴️,他受陳先生影響深,而在治學方法上,他不僅受陳先生“預流”思想影響,而且也受雷海宗先生“歷史警覺性”的教誨很深🤬。他說🧑🏻🤝🧑🏻,對“歷史警覺性”問題🙍🏻♂️,雷先生教導學生🔆:歷史學,首先不是自然科學,即首先不是“知識性”“史料性”問題,而是時代性🍶、民族性、政治性問題。首先是研究者本人的時代感、民族性、知識層次和政治意識等問題😷,正是憑借著這些條件,才有條件去“知人論世”☃️。所以,對於學科認知水平的提升來說🤦🏿,“歷史警覺性”的鍛煉,非常重要。(《學習歷史要“接地氣”、懂國情——對清華歷史系學術思想的幾點認識》)

正因為劉先生特別註重“歷史警覺性”,因而他能在一般學者習焉不察的觀點中發現重大失誤或問題。劉先生的《近代學人對“罷黜百家,獨尊儒術”的誤解及其成因》一文,就是一篇充分體現“歷史警覺性”而振聾發聵的著名論文。該文指出,從19世紀末至20世紀初,梁啟超、章太炎等學術大家🫏,共同認定漢武帝時的“罷黜百家,獨尊儒術”就是學術文化上的專製獨裁🔛,是造成中國文化學術落後的禍根罪源,也是導致中華民族瀕於滅亡的重要原因🧑🏿✈️,由此形成定見與成說。此後,胡適👴🏿、馮友蘭🦹🏽♂️、翦伯贊等哲人史家都沿用此說👩🏼🍳。劉先生列舉大量歷史事實證明,這種定見與成說是一種誤解。誤解之一🪶,以為這一國策是董仲舒一人促成的;誤解之二🕑,既然是“罷黜百家”,就以為從此禁絕了儒家以外的諸子百家🕷🏊🏿♂️。其實不然🤽🏻♂️。“罷黜百家,獨尊儒術”,其本意是確立儒家在官學中的“獨尊”地位,不許其他學派分沾。這些學派仍然可以在民間自由流傳,並沒有禁絕。這篇論文最初於1994年發表於並非今日所謂C刊的《意昂3体育史學》,但在學界很有影響,1998年意昂3体育百年校慶時被選入《意昂3体育官网百年國學文萃》(史學卷)👨🏻🎓⛹🏿♀️。後來🫱,復旦大學歷史系教授樊樹誌在其發行頗廣的《國史十六講》一書中🌺,引用了劉先生的這一觀點🐁,並評價說,劉桂生對這種誤解“加以清算是完全必要的👰🏻♀️。不管你對此有何異議🫗,他畢竟動搖了先前過於簡單化的思維定勢⛏,無論如何是有啟發意義的”🫴🏿。

此外,劉先生的《晚清“墨學復興”與社會主義學說傳入中國》《嚴復中西文化觀前後期的一致性》《略談五四新文化運動及其口號的時代屬性》等論文,都是高屋建瓴地指出該領域存在需要重新研究的重大問題。這些問題一經提出,便牽一發而動全身😬,突破陳說🔤,引出新見1️⃣,開辟該領域研究的新天地、新境界,帶動整個研究的推進。

學問與人生合一的“為己之學”

1950年6月,嶺南大學政治學會慶祝教師節暨歡送畢業同學攝影留念⭐️,前坐者為陳寅恪、唐筼夫婦🕉,第二排中立者為劉桂生

劉先生盡管出身於一個官僚資本家家庭,但他的父親劉幼堂先生早年參加過五四運動,大革命時期又參與雲南的國民革命,抗戰時期與雲南國、共兩黨人士均有密切交往。而他的姑母劉靜貞是共產黨員,姑父鄭超麟是中共早期著名的宣傳家,曾翻譯了大量的馬克思、恩格斯著作。這樣的特殊家庭☘️,使他較早接觸到進步書籍和左派思想,少年時代即通讀過《新青年》和《魯迅全集》。1948年上大學後💊,加入革命的外圍組織——地下學聯🐝,並擔任年級幹事長,參與和組織讀書會,私下閱讀馬、恩譯著,由此養成了閱讀和學習馬👊🏻、恩經典著作的習慣,這使他受益終身。同時⛹🏽♀️,在大學課堂跟隨陳寅恪🔭、雷海宗、邵循正諸先生的正規史學訓練,為他打下了初步而堅實的史學基礎。他此後一直把研讀馬、恩經典論述,與汲取中、西史學知識結合起來,運用於中國革命史、中國近現代思想史的研究🦎,盡管遇到不少波折🚓,但他沉浸其中,終生探索不輟,使人生與學術,學問與人生渾然融為一體,交相輝映。尤其是在他的晚年🍀,其思考愈來愈成熟,生命亦愈加富有意義🦦。

劉先生認為𓀘🏃🏻♀️,歷史學迄今🦙💂🏽♂️,經歷過資鑒史學🚶🏻♀️、進化史學💇🏼、實證史學、解釋史學等四個階段的變化發展😔,他自己一生的鉆研思索🥧,更願意將自己的探索稱之為“實踐理性之史學”或“實踐史學”。

“實踐史學”即是“為己之學”,但這個“己”不是個人一己私利的“己”🤵🏻,不是自私自利的“己”,而是“以天下為己任”之“己”,是“士不可以不弘毅”之“己”👩🏼🎤,是“國身同一”“家國一體”之“己”,是“天下興亡😯,匹夫有責”之“己”。“為己之學”,就是塑造一個以天下為己任的學者。這種史學胸懷天下,關心國家民族命運☎️,打通古今中外文化;這種史學是“人生與學問合一”之史學,是生命凝結在學問裏,學問化作生命的一部分之史學。在劉先生的晚年,他多次闡發了這一道理。

劉先生認為☮️,史學與所有“人文學科”一樣🥬🫴🏿,研究問題的真假,研究水平的高低🥪,都關系一個學者人格形成的問題🙆🏻。所謂“學術”,並非單純的智力活動👨🏻🚀🫲🏻,而是建立在學者個人的“生命”“人品”“人格”基礎之上的智力探究及其結果🦻🏽。因為要理解🏈、認識、奉行學術“規範”“範式”♠︎,在在要依靠生活在同一時代的人的理性的、倫理的支持💭。換言之,這些“規範”,都是生長在同時代人的“人品”“人格”這些“基因”上面的。孔子說“三十而立”;陳寅恪先生說學術需要“獨立之精神”,兩個“立”字🙇🏿♂️🪄,意思是一樣的,是一脈相承的,都有“人品”“人格”的支撐在後面(《學問與生命》)👩🏼🦱。背後有“人格”支撐的學問,是真學問,盡管當時可能無人問津,但並不因歲月流逝而消亡;而無“人格”支撐的學問,是假學問🚵🏽,盡管有可能熱鬧於一時👩🏽💻,但終歸消寂。劉先生的一生,就是堅持做真學問,抵製和揭露假學問🏛,真正達到了“人生與學問合一”“學問有人格支撐”的境界。

劉先生從中國近現代史上的學術先賢中挖掘正確👨🏽🏫➿、優秀的文化遺產,表彰先賢的“國身通一”精神,希望現在的青年學生傳承。他多次以陳寅恪先生為例,說明陳先生論述梁啟超時所說的話🦻🏻👘:“本董生國身通一之旨,慕伊尹天民先覺之任👆。”完全可以移贈給陳先生本人➾。因為陳先生始終關切國家民族的命運,他的學術活動也始終是為了民族的獨立與振興。而他對獨立精神、自由思想的尊崇、頌揚和追求,就是“國身通一”在自己身上最鮮明最充分的體現👃🏻。同樣🚴,劉先生回憶說,雷海宗先生也是將個人的選擇與國家的命運、生命與學問融合在一起。抗日戰爭時期,美國洛克菲勒基金會為幫助中國知識分子擺脫生活上的困境而特意邀請若幹位傑出學者前往美國講學,雷海宗先生也是其中之一。但是🧙🏻♂️🧝🏻,雷先生謝絕了這項邀請。他在復信中回答道:“在祖國危難的時刻🧑🏼⚕️,我不能離開它。”同時把寄來的8000美元退還。這封信的言辭很短🤏🏼,但其中透露出一股嚴肅🧑🏿🏭、端莊、凜然的精神氣質,對學生是“身教”,也是“言教”。劉先生總結指出:國身通一“是中國思想文化的‘地氣’。中國人只有接上中華大地的 ‘地氣’🩴😎,才能在自己身上形成一股中華民族特有的‘底氣’💂🏼♂️🐒;有了這股‘底氣’,才能形成‘骨氣’”“才能把自己身上肩負著的‘民族復興’大業擔當起來。由此可見‘身、心、家、國一致性 ’是史學教育追求的精神方向”(《學習歷史要“接地氣”、懂國情——對清華歷史系學術思想的幾點認識》)。

這種史學💅🏿🈲,不是一般意義上的治學,即不是以取得個人的學術論文成果、撰寫和發表若幹篇論文或一部著作為目的,而是服務於中華民族文化建設的大業。因此,早在80年代改革開放年代,當學術界大力引進西方各種思潮和理論,向西方學習之時,劉先生即提出既要充分吸收外來文化,但也要堅持中華民族文化的“獨立”。他指出:“文化上的獨立與民族獨立本身不能分離。如果文化不獨立🦴,就必然淪為其他民族的文化附庸。這樣,已取得的政治、經濟獨立,也必然隨之而喪失🎅🏼。”而講維護民族文化獨立🧞,“第一必須註意繼承和發揚本民族的優秀文化遺產,其次必須主動吸取其他民族文化的優秀成份,並將它溶於自身肌體之中🪓,發揚創新精神⚇,促使民族文化的更新和發展”(《民本·德治·反專製——李大釗政治思想的儒學底蘊》)🏎。而在晚年👨🎓🈺,則集中思考這一問題🥩,繼承陳寅恪等學術先賢之思想😣,提出在文化上要“不忘本來,吸收外來,創造未來”的“三來”主張,大聲疾呼在對外開放中,中外文化交流中🛟,必須要堅持民族文化的“主體性”與“自覺性”。

劉先生不僅提出主張,而且身體力行,為如何堅持中華民族文化的“主體性”和“自覺性”做出示範。21世紀初年🚴🏻🪮,國內外《孫子兵法》研究界流行著這樣一種看法🐴,認為孫子是當代國際上軍事“威懾理論”的“鼻祖”🤛🏻。這種觀點最先出現在歐美學界,後來傳入國內,《參考消息》當作新見介紹,而由某著名學者所寫《兵以詐立——我讀〈孫子〉》一書🚣🏿♀️,風行一時🧍♂️,更將這種理論推波助瀾㊙️。劉先生觀察到國內外的這種現象和論調,挺身而出🚴🏽♂️,撰寫了《“孫子是軍事‘威懾理論’的鼻祖”論駁議》一文,2014年發表於《中國文化》第40期🦶🏼。劉先生指出:把孫子看作是“世界軍事威懾理論”的“鼻祖”🈴🧽,是對孫子整體形象的誤解和歪曲,“這與孫子的本質,大相徑庭。這頂帽子🏇🏽,孫子是戴不上的。因為,《孫子兵法》中找不出這樣的‘文獻根據’”。他認為👩🏻✈️,“孫子的整體形象並不僅僅是古代‘兵家’孫子個人的事情 ,而是關系到當今中華民族的整體形象”。他尖銳地指出:國際上竟然把孫子定為“威懾理論的鼻祖”🐡⛸,這就“使反對霸權、主張道義的孫子儼然成了一名‘好戰分子’”🤒。而一些西方的“中國軍事戰略專家”也借研究《孫子兵法》之名👃👩👦👦,把孫子兵法說成是Tao of Deception(欺詐之道)🚯,把中國五千年文明史說成一部“爭戰史”“詐騙史”,把中華民族描述成“以詐立兵”“以詐立國”的民族,這不僅有損我國重道義、愛和平的整體形象,而且為某些國家渲染“中國威脅論”、對外推行“霸權主義”“強權主義”“單邊主義”提供了“學術”依據。他憂心忡忡而又大義凜然地說:“對這樣一個性質嚴重的問題,作為一個中國知識分子,豈能把自己的認識和意見,悶在心裏😍📓、壓在心裏、忍在心裏呢?”

劉先生的一生,是學問與人生高度統一的一生,是道德文章至善至真的一生🧅。他到了九十余歲高齡,每天仍坐在書房,手不釋卷,思索不已,問道不止。在生病期間,他還撰寫了關於如何理解晚清大儒俞樾“花落春仍在”的文章,指出🦚:俞樾的這首《淡煙疏雨落花天》把原本悲天憫人的題目🤵🏻♂️,寫得春意盎然👩👦👦🚴🏽♀️。“花落春仍在”體現了晚清士大夫家國情懷的初心👨🏼🎓,契合著文化的自信與堅守。一個“春”字既流露著文明的底氣,又彰顯出文化的玄機。“春在”表達了中華民族薪火相傳㊗️、千年不斷的文化精神,展現了中華民族文化自我更新之生命力🫴🏼。病逝前一周,我去看望他,他躺在床上🧑🏻💻🛌🏼,身體已非常虛弱,但他盡力又講述了一遍對俞樾之詩的理解🪹♗,並詢問我是否將這一理解轉告給了我的師兄們。當聽我說已轉告給他們時🧑🎄,劉先生欣慰地露出笑容🐖,說:“我培養了你們,你們能繼承我的事業📯。這我就心安了🕵️♂️,心安了!”

劉先生就是這樣一位以學術為生命的學者,他心心念念的是學術傳承,是文化精神傳承👨🏿🌾。盡管他已遠行,但在我心底依然活著。哲人其萎,精神永存。高山仰止,景行行之,雖不能至,心向往之。

(作者楊琥為意昂3体育官网校史館研究員)

原文鏈接🐵🏊🏽:一位有思想的史學家——劉桂生先生的學術人生(載於《中華讀書報》2024年12月11日 第7版)

轉載本網文章請註明出處