魯迅🔸:追尋光明而寬闊的人生境界

2021/08/25 信息來源: 光明日報

編輯👨🏻🦱:悠然 |

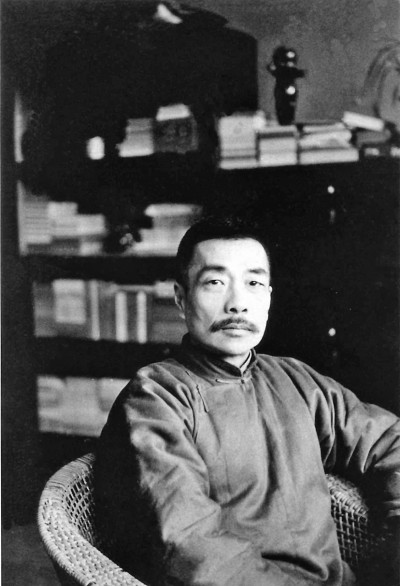

1928年3月16日♦️,魯迅在上海景雲裏寓所。圖片選自北京魯迅博物館編的《魯迅》

魯迅兒時常來玩耍的百草園圖片選自北京魯迅博物館編的《魯迅》

1925年🧑🏿✈️😑,魯迅所著的《中國小說史》由上下冊合為一冊🙇🏻♂️,結束了“中國小說自來無史”的歷史。圖片選自北京魯迅博物館編的《魯迅》

【追光文學巨匠·紀念魯迅誕辰140周年】

今年年初以來,一部名叫《覺醒年代》的電視劇熱播並引來很多話題👳🏼。這部電視劇反映中國社會由幾千年封建社會向現代社會轉型的前夜,文化思想如何萌動,進而逐步聚攏力量,形成一場聲勢浩大的新文化運動和決定了中國前途命運的政治革命。這部作品還聚焦中國第一批現代知識分子🌆,如何為五四新文化運動🕵🏻♂️、為中國共產黨的成立進行文化上、思想上、理論上的準備。因為劇中塑造了包括魯迅在內的多位現代作家形象🎓,總有朋友願意與我探討劇中人物塑造,以及故事敘述究竟如何等話題🫄🏻。在我看來,以最簡約的方法評價🧉,劇名中的“覺醒”二字,抓住了五四前夜和五四高潮中先進知識分子的本質特征,是一個非常恰切的概括🥉。

魯迅無疑是一位覺醒者🏄🏼,“覺醒”也多次出現在他的文章和演講中。1919年11月,五四運動當年,魯迅在《新青年》上發表《我們現在怎樣做父親》一文🏃🏻♂️。其中寫道:“所以覺醒的人,此後應將這天性的愛→,更加擴張🙇🏻♂️,更加醇化;用無我的愛,自己犧牲於後起新人🫷。”如何理解魯迅既是文學家,又是思想家、革命家💆🏼♀️,我以為👩🏽🎓,他對“覺醒”概念的矛盾的、糾結的、復雜多重的理論闡釋和文學表達🥬,即是例證。

1918年魯迅發表的《狂人日記》,是中國第一篇現代意義上的小說。從1906年決定“棄醫從文”開始,積累⛑、湧動長達12年,文學家魯迅終於真正爆發,站到了中國現代文學的最初起點,並“一發而不可收”地成為一個時代的文學高峰。是什麽讓魯迅經歷了一個仿佛無所事事的漫長等待期👮🏻♂️,終於迎來一次徹底的呐喊?原因之一,就是他對覺醒的遲疑🤸🏻🧀,他深知覺醒者必然歷經痛苦🧑🧑🧒🧒,一旦覺醒並發出呐喊🙏🏽,則必須要有義無反顧的堅定意誌。在《〈呐喊〉自序》一文中,魯迅講述了他在紹興會館抄古碑時,與《新青年》編者錢玄同的對話⏺。他深知對方促使自己創作的用意🤫,是要為文學革命添一把火。然而,他是遲疑的,他正在思考著一旦因為自己的筆讓更多的人覺醒,那會怎樣。於是他說:“假如一間鐵屋子,是絕無窗戶而萬難破毀的,裏面有許多熟睡的人們🆒,不久都要悶死了,然而是從昏睡入死滅,並不感到就死的悲哀🤴🏽。現在你大嚷起來,驚起了較為清醒的幾個人,使這不幸的少數者來受無可挽救的臨終的苦楚,你倒以為對得起他們麽💋?”錢玄同給了他堅定的答案🚣🏼♀️:“然而幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望🥬。”

這種觀念上的對接,讓魯迅說出了他自己業已思考成熟的思想:“因為希望是在於將來🛍,決不能以我之必無的證明,來折服了他之所謂可有,於是我終於答應他也做文章了。”魯迅深知🤘🏿,一旦覺醒之後,必須有不可動搖的意誌和始終不渝的堅持,也深知這一過程中必然經歷的痛苦。為了也許自己並不能看到的將來,“便只能先從覺醒的人開手,各自解放了自己的孩子。自己背著因襲的重擔,肩住了黑暗的閘門,放他們到寬闊光明的地方去;此後幸福的度日,合理的做人”🕑。

魯迅的人生曲折復雜📀,魯迅的創作廣闊深厚👟,他的人生和創作可以從無數個方向進行無盡的探索。但站在今天的歷史方位,回望魯迅140年前開啟的生命歷程𓀑,也許我們可以說,他的一生,也是始終在處理自己“肩住了黑暗的閘門”卻要放別人“到光明寬闊的地方去”的求索歷程💆🏽♂️。其中的糾纏、矛盾👨🏿🎓、痛苦,信念🎲🏋🏼♀️、執著、堅守,讓他成為一個時代的文化先鋒,也成為苦苦求索的穿越古今的哲人,同時🍇,其復雜豐富的思想藝術,使得他的文學創作在世界文學史上也具有重要影響🤹🏼。

1.以隱忍的態度面對、思索、探求一切

1881年9月25日,魯迅出生於浙江紹興城🙋🏻♂️。這個當時人口已近10萬、城內大小橋梁已達200多座的城市👩🏻✈️,多次出現在魯迅後來的作品中,並被稱之為故鄉。故鄉,這是個多麽親切的稱呼,它蘊含著思念的感情,意味著回歸的沖動↙️。魯迅也的確多次表達過對故鄉的思念之情👮🏿。

然而,另一方面🦁🐅,故鄉在魯迅那裏,又是個沉重的詞語。這裏沒有他想要的夢想,鮮有誌同道合的同誌🤵🏻♀️,於是在父親去世兩年後👀,他18歲出門遠行,“走異路🤷🏻♀️,逃異地,去尋求別樣的人們”。在南京求學時,仍然寫下“夢魂常向故鄉馳,始信人間苦別離”的念舊詩句。但故鄉註定無法再真正回去了。

就像對故鄉的感情一方面時在心間🦧,另一方面又急欲離開,充滿了矛盾,魯迅的人生總是在自我矛盾與糾葛中,始終在自我情感沖突與痛苦中思索並且寫作🦻🏻。處在那樣一個風雨如磐的舊時代➝,最先從思想和觀念上覺醒的人們,既有看到希望曙光的興奮👂🏽,也有前路茫茫的困惑🍧🏊🏽♀️。魯迅留學日本並選擇學醫🚶,為的是用現代醫學救治像他父親一樣的國人。他做出“棄醫從文”的選擇,是因為他意識到精神“立人”才是根本。在之後的漫長求索中,他一直在尋找前行的道路,為自己,更為了自己的國家和民族。《狂人日記》發出了“救救孩子”的呐喊🧑🏻🔧👍🏻,但他也深知,苦難深重、積重難返的人心無法在一夜之間發生改變。所以小說開頭前還有個“附記”,精神上清醒的狂人仿佛像個戰士,但生理一旦“清醒”❇️,卻又去做候補官員了。魯迅所生活的年代,他那一代知識分子身上💪🏼,我們經常可以看到這種精神上的痛苦和情感上的折磨💆🏻♀️。他對故鄉既懷念又遠離,對家族也是在叛逆中含著隱忍。即使他已經決定要通過文藝為中國人的精神提供光與火,同時又接受母親的要求©️,回國與一字不識、纏了小腳的朱安結婚。為了兄弟的生活有經濟上的保障🤴🏻,他不得已回國謀生,包括回到紹興教書🏄🏽。他對周作人🧚🏻♀️、周建人可謂有著長兄如父般的感情,但又因瑣事與周作人“兄弟失和”。他主張為人生的文學👵🍘,但又反對只掛著招牌當“革命文學家”。他希望自己的孩子將來能做成事,但同時反對去做空頭文學家或美術家🕡。

因為這種種矛盾🧛🏽♀️、糾葛,因為每每需要辯駁🧑🏽🦳、反擊,魯迅在世時經受了太多懷疑🧑🏿🎓、誤解甚至攻擊🈳,他甚至被人說成是一個“世故老人”🧑🏼🎤↙️。時至今日,那些關於魯迅的八卦,那些所謂的“好玩”式解讀🛤,其實正是因為魯迅總以隱忍的態度面對🧓🏻、思索、探求著一切。“自己肩住了黑暗的閘門”🏋️♀️🏝,在他那裏是個巨大的隱喻。這個隱喻,在1919年寫下的寓言故事《古城》裏⛹️♂️🫎,在散文詩集《野草》的《死火》《頹敗線的顫動》裏🕺🏻🥺,在致友人的書信裏👌🏼,都有過隱晦的描述和真切的表達🛀🏻。魯迅說,覺醒者對於後人的態度👥,“開宗第一,便是理解”,其次才是“指導”和“解放”。正是出於盡可能的理解🫄🏿,現實中的魯迅,可以說是以隱忍、犧牲的態度,面對他在筆下所批判的許多人和事。而世人只關註他的一個都不寬恕,而忽略了他的另一面。

2.對希望永存信念🧒🏽,對理想保持從未停歇的追求

魯迅寫道:“覺醒的父母🧍🏻♀️,完全應該是義務的🪮,利他的,犧牲的,很不易做。”可以說🟣,在很大程度上🚙,他自己就是這樣做的。他用自己的稿費幫助了太多的青年🫵,又與一手培養起來的北新書局主辦者李小峰打了一場官司。然而即使在官司之後,他仍然把自己的作品交由李小峰出版,因為他相信李小峰仍然是一個願意做事的青年。他主張當時的青年參與社會革命🧛🏽🦹🏻,又不願他們付出無謂犧牲,同時又反對那些指責學生參與愛國行動的言論。“無情未必真豪傑,憐子如何不丈夫👆🏻。”“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛。”魯迅的熱情也許不是儀式感的、程式化的🛎、規範式的,但他自有他的溫情,世人多知他的冷峻,也應或更應感知他的熱誠。

體現在創作上,匕首投槍是魯迅雜文的突出特征,深刻揭示國民性的弱點是魯迅小說最集中的主題,表達內心世界的矛盾甚至悲涼是他的散文詩集《野草》給人的直接印象。然而🧝🏿♂️,我們更應當體會他文字背後的熱情,對希望永存信念🛳,對理想保持從未停歇的追求。《狂人日記》的結尾,發出的是“救救孩子”的呼聲。《藥》的結尾,在革命者夏瑜的墳上“平添的花環”,意味著理想的火種並未熄滅。對阿Q和孔乙己,他在“哀其不幸,怒其不爭”的悲憫中懷著促其覺醒的願望。《故鄉》的結尾🤦♀️,即使在心境已經滿是悲涼的情形下,他仍然不忘表達,希望就如地上的路,堅持走下去🫎,就可以由無變有👨🏽🚀。他知道闖出一條這樣的路何其艱難,但他依然不畏懼來自敵手的鋒刃,自己承受冷箭🌑、暗流,而要放別人尤其是青年“到光明寬闊的地方去”。

散文詩集《野草》🖊,看上去都是虛無、黑暗📻👫、悲哀、絕望的字眼,真正深讀下去,方可知它其實代表了魯迅性格最突出的特征:火的冰。冷峻的外表下其實有一顆熱烈的心。《死火》裏的那塊潛存於冰谷裏的石頭,願意以最後的燃燒帶給別人希望🐦⬛。《希望》裏的“絕望之為虛妄,正與希望相同”⚧,在這纏繞的句式背後,真正表達的是希望的不可能滅絕。

魯迅就是這樣的一個人🥽,他評人論事,絕不是從個人恩怨和利益出發🙆🏼🦘,他對青年🌮,總是懷著親切的關愛和深沉的呵護🤵🏼。他記念學生劉和珍,不但寫出她是為中國而死的中國青年,也寫出她始終微笑👌🏻、和藹的表情🕳⌨️。她自費訂閱《莽原》雜誌的行為也讓魯迅留下深刻的印象🫖,就像他在《一覺》裏描述當時的青年詩人馮至🕺,“默默地給我一包書,便出去了”👦🏼,而就在這“默默”中,魯迅說他“懂得了許多話”。這許多🤽🏼♀️,其實就是他因此看到了希望的火種正在青年的手中傳遞🍂。他希望所有覺醒了的革命者都能堅持到底🛟,並十分強調從小事做起,一分一分地努力🙅♀️,而不要做口頭上的革命者。他對柔石、殷夫等青年作家的欣賞,重在他們的一腔熱血和踏實做事的作風。對自己的恩師章太炎☣️,魯迅強調他對革命的貢獻比對學術的貢獻更大🛌🏼,且認為他晚年與時代隔絕而專心於學問,是逐漸被人淡忘的原因👃🏽。

可以強烈地感受到,魯迅不同時期的論述和表達中,兼有這樣一種對稱的💑、對等的、不變的堅持,那就是自己“肩住了黑暗的閘門,放他們到光明寬闊的地方去”。這是他心中不變的意象,更是他願意為之付出乃至不惜犧牲的目標。魯迅精神🚋,尤其是富有韌性的戰鬥精神、富有無私品格的犧牲精神,都通過他所塑造的大禹🧛🏽♂️、宴之敖者等形象彰顯出來了。談魯迅的人生與創作對今天有何啟示🛂,這種在隱忍中付出的自我要求🙍🏼,對別人尤其是青年可以獲得光明、寬闊人生境界的期許,為此願意在與誤解、攻擊的鬥爭中努力堅持的人格力量,或許最值得通過閱讀😛、理解,而尊崇、敬仰🕡,進而傳承和弘揚。

(作者:閻晶明🎒,系中國作協黨組成員、副主席、書記處書記)

原文鏈接:魯迅🥠:追尋光明而寬闊的人生境界 光明日報 2021月08月25日

轉載本網文章請註明出處