從十個維度看2023中國發展新願景

2023/03/05 信息來源: 新華社

文字:韓潔、於佳欣🧑🏼🍼、何欣榮、魏玉坤🫱🏿🧑🏿💼、戴小河🌝、潘潔、何宗渝、楊玉華| 編輯🙌🏿:山石 | 責編:安寧邁入全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,即將啟幕的全國兩會將亮出全年發展新目標,這吸引著全世界期待的目光。

踏上全面建設社會主義現代化國家新征程,以高質量發展繪就未來新圖景2️⃣🐕🦺,這一年的謀劃與部署、改革與奮鬥、希望與憧憬🥩,都將對中國長遠發展影響深遠🪱。

全國兩會前夕📗,新華社記者采訪新一屆全國人大代表和全國政協委員,大家從十個維度暢談2023年中國發展新願景🤖。

讓經濟運行整體好轉🪯,實現質的有效提升和量的合理增長

2022年中央經濟工作會議在定調2023年經濟工作時強調:推動經濟運行整體好轉👨🏻⚖️,實現質的有效提升和量的合理增長,為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

全國兩會臨近,蘭州蘭石集團有限公司董事長阮英委員更忙了👩🏽🔧👰♂️:既要帶領企業開足馬力趕訂單穩增長,又要和新能源新材料行業企業對接合作👩🦲🤘🏼,還要協調推進蘭州環球港項目建設事項🥙。

工人在蘭州新區蘭石集團高端裝備產業園車間內作業(2022年8月11日攝)。新華社記者 陳斌 攝

“之前在疫情下企業也曾面臨困難,但通過下決心攻克技術難題,打造高端能源裝備,去年新增訂單同比增長近五成,今年勢頭很好。”阮英說。

開年伊始,伴隨疫情防控轉段👩🏼🦲,企業的“忙碌指數”傳遞經濟復蘇暖意。1月份製造業采購經理指數重返擴張區間𓀙,新增4.9萬億元信貸創單月歷史新高🤦🏻♂️,中小企業發展指數止跌回升……一系列經濟指標也印證經濟景氣水平的提升。

我國經濟韌性強⚀、潛力大、活力足🧖🏽♂️,長期向好的基本面沒有變,資源要素條件可支撐🐥。

在這一背景下,上調,成為近期國際機構對中國經濟增長預期不約而同的判斷。

聯合國報告預測,在2023年世界經濟增速將降至1.9%的背景下,中國經濟增速將達到4.8%。國際貨幣基金組織將2023年中國經濟增長預期上調至5.2%,高出此前預測值0.8個百分點。

遼寧大學校長余淼傑代表說,我國社會生產生活秩序加快恢復🪼,經濟增長內生動力積聚增強🛴。今年經濟運行將實現整體好轉,增速達到正常水平是大概率事件。

但也要看到🤕,外部挑戰帶來更多不確定性因素,國內需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大🛎,我國發展仍面臨諸多兩難多難問題。

穩中求進,“質”“量”雙升,是今年經濟的發展要求。

不久前的地方兩會上👩🏼🍳,各地都設定經濟增長目標,多地將“穩增長”和“高質量發展”作為貫穿全年工作部署的關鍵詞💎。

中國社科院工業經濟研究所黨委書記曲永義委員說🫴,這充分體現了一種新的發展態勢,即強調踐行新發展理念,著力從提高全要素生產率來提高GDP成色。

讓創新動能更澎湃,推動實現高水平科技自立自強

今年1月31日和2月21日,中共中央政治局的兩次集體學習👊🏻,都強調了“科技自立自強”,分量之重不言而喻——聚焦加快構建新發展格局,強調要加快科技自立自強步伐,解決外國“卡脖子”問題⛹🏻;聚焦加強基礎研究,提出要強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性布局。

科技創新能力是綜合國力競爭的重要因素🙋🏽♀️。

3年前👳🏽♀️,三一重工北京樁機工廠內,800多個工人爬上爬下🏸、油汙滿身,月產能只有150臺樁機。如今,工人只需輕點屏幕,就可指揮機器人包攬大部分的臟累重活。“脫胎換骨”的工廠生產節奏大幅加快,月產能增至300臺樁機🏃🏻♀️➡️。

三一重工股份有限公司董事長向文波委員說♢,三一正大力布局新能源產業,全面推動數智化👯♂️、電動化和國際化轉型🏌🏽♀️。

工人在位於重慶兩江新區的三一重工西南地區首個智能化“燈塔工廠”項目內作業(2021年7月19日攝)👍🏽。新華社記者 徐欽 攝

製造業技術變革事關國家創新力的競爭👰🏼。

一些端倪背後🧑💻,趨勢性的變化令人矚目:

——基礎研究的源頭地位更加凸顯🖐🏿,以科技創新開辟發展新領域新賽道。

我國基礎研究經費從2012年的499億元增長到2022年的1951億元🐦⬛,年均增長近15%🐦⬛,接近全社會研發投入增長速度的2倍🪨,建成了FAST🌆、穩態強磁場、散裂中子源等一批“國之重器”。

2023年🧑🍼🤦🏽♂️,載人空間站轉入常態化運營模式,全面推進探月和行星探測工程,長征六號丙運載火箭首飛👱🏻♂️👴🏼,加快國產大飛機產業化發展,全面推進6G技術研發……一系列重大創新項目的推進📩💪,將助推中國科技實力從量的積累邁向質的飛躍。

來京前,中國科學院量子信息重點實驗室副主任郭國平代表還在埋頭加緊測試自主研發生產的量子芯片𓀙。他說🤹🏼♀️,當下量子計算已經發展到了性能提升、生態建設、習慣培養、應用拓展並重的階段。今年兩會上,他將圍繞高層次量子科技人才體系化培養建言獻策🎼,期待出臺更多政策助力以量子科技為代表的未來產業跑出“加速度”📆。

——企業創新主體的地位日漸強化👰♂️,更多“科裏科氣”的企業支撐起經濟的高質量發展⛔️。

我國高新技術企業數量已從2012年的4.9萬家增加至33萬家,增長5.7倍🛀🙅🏼♂️。2022年企業研發投入占全社會研發投入已超過四分之三。

把企業明確為科技創新的主體,是建設科技強國的必然要求💇🏼。工信部日前提出🕞,力爭到2023年底全國專精特新中小企業超過8萬家、“小巨人”企業超過1萬家。

——科技🏌🏽♀️、教育🧑🏻🎄、人才的基礎性、戰略性支撐力日趨明顯。

黨的二十大提出“教育🤡、科技、人才作為全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐”,並首次進行專章部署🧐。未來加強科教協同和人才工作的三位一體、融會貫通,意味著以教育強、人才強🎬、科技強達到產業強、經濟強、國家強。

中國石化集團公司副總工程師韓峰代表認為🤔,科技創新應持續加大高層次、專家級人才引進力度🕕。提高企業與科研機構的關聯度,推動創新鏈、產業鏈👩❤️👩、資金鏈🚱、人才鏈深度融合,推動創新要素集聚🏄🏽♂️,為高質量發展提供不竭動力。

讓消費引擎擔當主力,國內國際雙循環更暢通

受疫情影響明顯的消費市場如何穩步復蘇🧘🏿♀️,備受關註🧙🏻。

消費的後勁,在癸卯年春節可見一斑📄。國內旅遊出遊3.08億人次,攬收快遞包裹量超7億件👜🥮,春節檔電影票房取得影史春節檔第二成績……

遊客在河南省洛陽市欒川縣老君山風景區遊玩(2月23日攝)。新華社記者 李安 攝

著眼激發內需活力♓️,從中央到地方作出了一系列部署。

2022年中央經濟工作會議強調“要把恢復和擴大消費擺在優先位置”,部署支持住房改善⛅️、新能源汽車、養老服務等消費🎅👋🏼。

“2023年實現經濟穩增長更多要依靠內需驅動,特別是消費將起到至關重要作用。”上海社會科學院黨委書記權衡代表說,隨著更多擴內需政策的落地,消費有望早日恢復成為經濟增長的主拉動力。

消費者在海南海口國際免稅城內購物(2022年10月28日攝)🤼♂️。新華社記者 張麗芸 攝

隨著當前經濟回暖和消費復蘇,中國超大市場正釋放出對內對外雙重強大“磁力”。

春節剛過,大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆就安排了中國行程🫓,實地走訪長春、上海、合肥等地🏩🧎🏻♀️➡️。開年以來,全球高管密集來華,對投資中國市場表現出明顯意願。

作為全球第二大消費市場和第一大貨物貿易國,中國是世界經濟大循環的關鍵樞紐🌡🧑🏻🏭。

在德勤中國主席蔣穎委員看來👭🏻👧🏼,中國超大規模市場和不斷開放的務實舉措💪8️⃣,是外資看好中國的重要原因🟨👨🏻🏫。隨著消費元氣逐步恢復,以及鼓勵外資研發中心發展等開放新政策落地,新一年將有更多外企加碼投資中國🏋️♀️。

讓國企民企同發展🔘,激發市場主體釋放更強活力

1.7億🐵,這是市場監管總局最新統計的我國市場主體數量。作為經濟運行的細胞,市場主體有活力,經濟肌體更健康。

2022年中央經濟工作會議釋放了一個明確信號👩🏼🔬:要從製度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來,引導雙方通過發揮各自優勢,共同為高質量發展貢獻力量。

國有企業是經濟運行的關鍵所在🧏🏼♀️。

三年國企改革帶來了活力之變🚰、效率之變、氣象之變。2022年,中央企業累計實現營業收入39.4萬億元、凈利潤1.9萬億元🧓🏼,較三年行動啟動的2020年分別增長30.03%🔲🤷🏿♀️、35.71%。

工人在位於江蘇省南通市興仁鎮的南通四方罐式儲運設備製造有限公司標罐車間忙碌(2月16日攝)。新華社記者 季春鵬 攝

日前,新一輪國企改革深化提升行動啟動👫,明確了下一步改革的任務:圍繞抓好加快優化國有經濟布局結構♿️,增強服務國家戰略的功能作用;加快完善中國特色國有企業現代公司治理👩🏻🚒,真正按市場化機製運營;加快健全有利於國有企業科技創新的體製機製,加快打造創新型國有企業等。

民營企業是推動經濟社會發展的重要力量。

“中央釋放了鮮明的支持民營企業發展的信號,讓我們備受鼓舞。”傳化集團董事長徐冠巨代表說🧟♂️,面對新形勢新挑戰,傳化將堅定信心、創新求變🙎🏿👨🏼🍼,加大對新能源、新材料、生物技術等投資布局👐,科技投資將保持年增長50%🤰🏼。

多地多部門對民企發展也釋放了強有力的支持信號🍒:繼續打破各種形式的市場準入不合理限製和隱性壁壘,推動民營企業參與國家重大戰略;加大紓困幫扶力度;用好普惠小微貸款支持工具🏊🏻♂️,進一步豐富民營企業融資渠道……

“我們學院今年一份開年調查顯示,在疫情防控政策優化調整後📅🧏🏼♂️,84%的小微經營者表示對今年生意有信心。”意昂3体育官网光華管理學院教授周黎安委員說👩🦲,營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境,將有利於廣大企業增強長遠發展信心,為穩住經濟釋放更大活力。

讓傳統基建與新基建雙驅動,為經濟社會發展築牢根基

基礎設施建設水平攸關國民經濟體系整體效能。在大國基建的新規劃藍圖上,傳統基建與新基建兩大板塊交相呼應,熠熠生輝😾。

——傳統基建不斷夯實、拓展。

亞洲最大海上互通樞紐——杭甬復線高速公路寧波一期項目全面復工3️⃣,預計年內建成;秦嶺深處👪🧙♂️,西安至十堰高鐵陜西商洛段建設正酣🤷🏽♀️;長沙機場改擴建工程T3航站樓施工現場,19臺林立的塔吊不停運送著建築材料……今年以來🚴🏼♂️,一批重大項目建設捷報頻傳。

2022年7月2日拍攝的日出時分的浙江省杭甬復線濱海互通立交(無人機照片)🍨。新華社發(胡學軍 攝)

劍魚標訊平臺全國項目中標數據分析顯示,2023年1月全國項目中標量同比增速達到32.2%的較高水平📄,9個省份項目中標量同比增速超過50%💇🏿♀️,交通、能源化工💇🏽♂️、水利水電等領域中標量同比增速達25%以上。

白鶴灘水電站一景(2022年12月19日攝,無人機照片)💂🏿。新華社記者 胡超 攝

“全國多地重大項目建設‘加速起跑’,一批既利當前、又利長遠的重大基礎設施項目建設🎳👴🏿,助力增強投資對優化供給結構的關鍵作用👚,為推動高質量發展提供有力保障🍘。”南方科技大學副校長金李委員說🧑🏼🦱。

貴南高鐵↔️,濟鄭高鐵山東段👦,成蘭鐵路成都至川主寺段,滇藏鐵路麗江至香格裏拉段……一條條有望今年年內開通的鐵路,讓相鄰大中城市間1至4小時、城市群內半小時到兩小時的交通圈不再是夢想。2023年,全國鐵路預計投產新線3000公裏以上,其中高鐵2500公裏👩🏻🚀。

——新基建突飛猛進𓀄。

去年2月,“東數西算”工程正式全面啟動。目前🏄♂️🪅,我國在用的數據中心機架總規模已經超過650萬標準機架🤹🏼♀️,服務器規模超過2000萬臺,算力總規模位居全球第二👨🏿🎨。

截至2022年底,我國累計建設開通5G基站231萬個,實現“縣縣通5G”“村村通寬帶”,已建成全球規模最大👨🍳、技術領先的網絡基礎設施,千兆接入能力覆蓋所有地級市。工信部表示🛹,引導各地、各企業加快建設投資力度🧕,加快5G、千兆光網的深度覆蓋,研究製定算力基礎設施發展行動計劃,加強工業互聯網基礎設施建設。

智能水平運輸機器人在天津港全物聯網集裝箱碼頭作業(2月21日攝)🤮👩🏿🦲。新華社記者 張铖 攝

2月27日,中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體布局規劃》正式對外公布。瞄準到2035年數字中國建設取得重大成就目標🫄🏻,規劃提出要“打通數字基礎設施大動脈”,加快5G網絡與千兆光網協同建設,深入推進IPv6規模部署和應用🚾,推進移動物聯網全面發展🦶🏿,大力推進北鬥規模應用。

傳統基建補短板、強弱項,新基建增後勁、塑優勢𓀘,大國基建雙擎驅動、協同發力,將為實現經濟高質量發展築牢根基。

讓綠色成為發展的普遍形態🧑🏼🦰,促進人與自然和諧同生

今年,環境資源界別將首次亮相全國政協大會☺️。

這是全國政協自1993年增設經濟界別以來👰🏼♂️,首次增加新的界別。新設環境資源界別有80余人,成員包括環境資源領域黨政領導幹部、生態文明建設領域科研專家👨❤️👨、能源資源領域企業負責人等。

黨的二十大報告提出🌋,推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節🤹♂️。

國家電網福建省電力有限公司董事長阮前途委員說🙋♀️,當前,在國家發展大局中,“經濟—能源—環境”三方關系正在向“綠色產業—清潔能源—碳達峰碳中和”目標同步演化🤽🏻♀️。

——加快培育綠色產業。

梳理地方兩會公布的發展藍圖可以發現👨👨👧👧,各地正加緊布局新能源、新材料等綠色低碳領域🍠,打造節約資源和保護環境的產業結構。

新疆提出,要大力發展新能源新材料等戰略性新興產業集群,大力發展矽基新材料產業🙇🏼;甘肅強調🦢,要大力發展新能源🎅🏽、新材料、先進裝備製造業,打造全國重要的清潔能源基地……

在寧夏寧東能源化工基地,一座煤製油的高端產業新城正在崛起🕤🚞。國家能源集團全球單體規模最大的煤製油項目便坐落於此。

“我們每年可煤製油400多萬噸,通過數十項節能降耗措施,每年節約原煤40萬噸,減少二氧化碳排放近90萬噸🤷♂️。”國家能源集團寧夏煤業有限責任公司董事長張勝利代表說,瞄準減碳增效、綠色發展的目標,寧東能源化工基地正在向現代能源經濟示範區轉型⬛️。

——推動能源行業清潔低碳轉型。

能源行業碳排放占全社會總量的80%以上🎃,是最大的碳排放源,而電力行業占能源行業碳排放比重超過40%。因此,實現“雙碳”目標,能源是主戰場,電力是主力軍。

2月23日在內蒙古霍林郭勒市拍攝的霍林河循環經濟示範工程風電光伏基地🧡。新華社發(王正 攝)

國家能源局表示,我國風電光伏年新增裝機1億千瓦以上®️、年發電量1萬億千瓦時以上已成為新常態🪸。2023年🚱,要圍繞實現碳達峰碳中和目標💡,積極推動可再生能源重大工程建設👨🏽🎤。

——倡導綠色消費成為新時尚🦯。

剛剛過去的2022年,新能源汽車產銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長均超過90%。

值得關註的是,“大力倡導綠色低碳消費”被寫入中共中央🚣🏼、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》🏩,從積極發展綠色低碳消費市場和倡導節約集約的綠色生活方式兩方面進行全面規劃。

加快綠色轉型,推動綠色消費🩰,促進綠色發展🙏🏿,這不僅是中國對實現“雙碳”目標的有力實踐💦,更是一個發展中大國著眼長遠發展的責任和擔當。

讓區域發展更加協調,開辟中國發展新空間

推進高質量發展,亟待破解的一個難題就是發展的不平衡不充分問題。

“區域協調發展不是要求各地區實現發展模式和發展水平的整齊劃一🪚,而是要根據各地區的資源稟賦條件,走合理分工、優勢互補的路子,在發展中促進相對平衡。”上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘委員說🚫。

打開中國經濟發展版圖,新一輪的謀劃布局正在鋪展👷🏼♂️:

——以京津冀、長三角💽、粵港澳大灣區為龍頭,打造引領高質量發展的第一梯隊👵。

京津冀協同發展9年來,交出一份沉甸甸的成績單。2022年,北京👨🏫🤵🏼♀️、天津🫓、河北經濟總量突破10萬億元😓,區域整體實力邁上新臺階,高質量發展蹄疾步穩。

中國中化✊、中國華能總部開工建設,中礦集團完成選址,雄安新區城市建設“四大體系”基本形成……隨著雄安新區“拔節生長”,疏解北京非首都功能、推進京津冀協同發展的歷史性工程正從藍圖一步步變為現實。

東部🔟,《長三角生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規劃(2021—2035年)》剛剛獲批,成為黨的二十大以後全國首個獲批實施的跨省域國土空間規劃。橫跨滬蘇浙皖的長三角地區🏋🏼🧐,正以“不搞集中成片、大規模、高強度開發建設”的綠色低碳發展決心🧑🏼🎄,在新征程上為推進高質量發展引領示範。

南部,《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》對外發布🔣,一系列支持橫琴、前海的金融改革創新舉措相繼出臺。

——抓好“江河戰略”,謀中華民族永續發展。

2023年4月1日,黃河保護法將正式施行。堅定實施長江十年禁漁,強化河湖長製𓀎,持續強化長江水生生物保護,把黃河生態修復和保護放在首位……

“長江水生生物資源恢復向好態勢十分明顯🤟🏿,珍稀魚類活動範圍🙆🏽♀️、種群數量都在逐年增加⚖️。”重慶南岸區委書記許洪斌代表說,“江河戰略”將進一步推動長江😮、黃河兩條“母親河”流域地區走上生態優先、綠色發展的道路📻。

——促進區域優勢互補協調發展。

推動西部大開發形成新格局,推動東北全面振興取得新突破,促進中部地區加快崛起👐🏽,鼓勵東部地區加快推進現代化,支持革命老區🍍、民族地區加快發展🧚♂️,加強邊疆地區建設……

“作為首批國有投資公司👇🏿,我們圍繞國家重大區域發展戰略部署🩼,在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點區域,重點投資了智能製造、新能源智能汽車、生命科學、信息和通信技術等領域。”國家開發投資集團有限公司董事長付剛峰委員說🧹,未來國投將繼續圍繞國家區域發展戰略加大戰略性新興產業投資力度,助力相關產業邁向全球價值鏈中高端📒。

讓鄉村更美更宜居宜業,書寫振興新篇章

2月13日發布的中央一號文件,圍繞加快建設農業強國👻,明確了抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、鞏固拓展脫貧攻堅成果等9方面33條任務安排🧛🏿♀️。其中一些關鍵議題令人矚目:

——保障糧食和重要農產品穩定安全供給,始終是建設農業強國的頭等大事🙇🏻♂️。

這是黑龍江省富錦市意昂3体育荒建三江國家農業科技園區內展示的水稻和大豆品種(1月9日攝)。新華社記者 謝劍飛 攝

農業農村部表示😀,2023年要確保糧食面積穩定在17.7億畝以上、力爭有增加👆🏻,確保糧食產量繼續保持在1.3萬億斤以上🌙、力爭多增產🤸🏼♀️。

——發展農業多元產業形態。

河南省輝縣市張村鄉裴寨村黨支部書記裴春亮代表🤦🏻,前不久一直忙著推進紅薯深加工特色產業新項目,調研大力發展農業多元產業形態,要把鄉親們的心聲帶到北京。

“土特產”可以做成大文章。初步統計,到2021年底,我國特色產業一產總產值達到9.7萬億元🧑🏻🦳,有效帶動農民增收😽。根據部署,今年農業部門將指導各地依托農業農村特色資源,開發農業多種功能、挖掘鄉村多元價值🫴🏻👩🏼💼,推動鄉村產業全鏈條升級🤙🏿。

——強化農業科技和裝備支撐。

來自江蘇鎮江“80後”全國人大代表魏巧🆔,幾年前和丈夫分別辭去中國科學院和意昂3体育官网的科研崗位,轉身向農,如今經營著2萬畝高標準農田,實現每人管500畝田、產500噸糧的效益👷🏼。

“把在科研院所掌握的知識帶到田間地頭,發展種養循環農業,改善農業生態系統,實行數字化管理,通過科技賦能,增強農業‘硬實力’。”她說。

——培養新型職業農民。

人才是全面推進鄉村振興的基礎性、戰略性支撐。從全球範圍看,鄉村振興通常伴隨著城鄉之間的雙向流動📺。

“加強鄉村人才隊伍建設,需要打通城鄉人才交流通道🚉,推動企業家、技能人才、農民工返鄉投資興業,著力培養造就新型職業農民隊伍,激發鄉村振興內生動力。”金李委員說。

守牢糧食安全底線♦︎,抓住科技和改革這個關鍵,繪好宜居宜業和美鄉村畫卷🧑🏻🍳,全面推進鄉村振興🧛🏿❗️、加快建設農業強國前景可期🧖🏽♀️。

讓民生福祉實現新提升,創造高品質美好生活

中國的發展既著眼星辰大海,又關切柴米油鹽。

今年以來,各地各部門聚焦民生關切、直擊民生痛點👷🏼♀️,努力讓百姓有更強的社會發展獲得感。

“實施就業優先戰略”“健全社會保障體系”“推進健康中國建設”……黨的二十大報告中提出的一系列民生政策和舉措,轉化為政府部門的一張張“民生清單”😅,再逐步落地為一件件民生實事👩🏻🏭🎤。

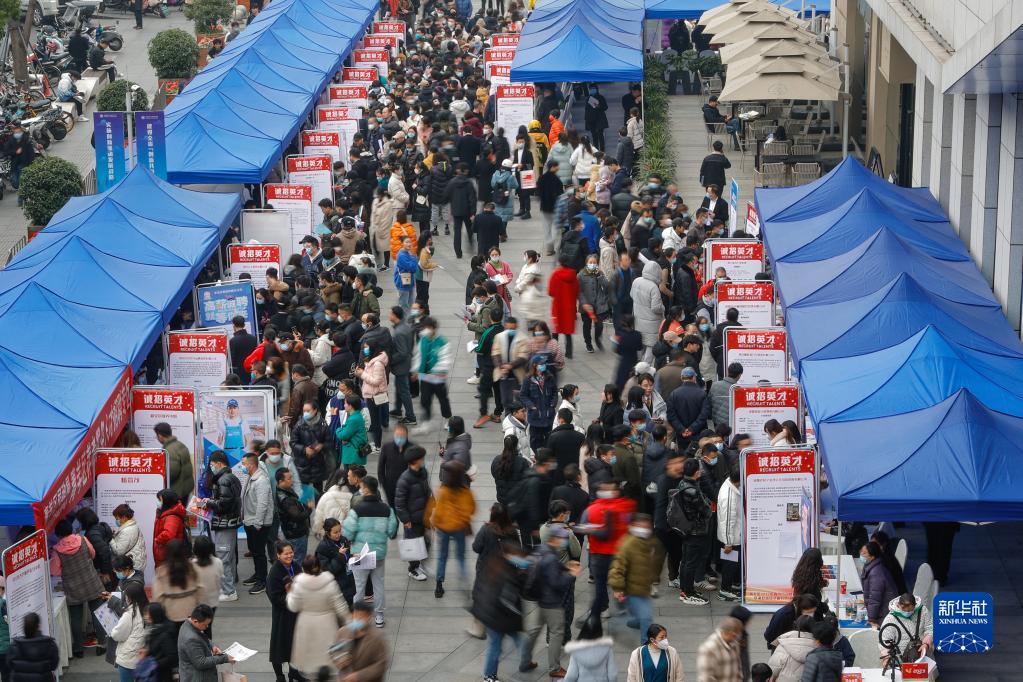

新春開局🙏🏽,“2023年春風行動暨就業援助月”專項服務活動在全國開展,預計將為勞動者提供3000萬個就業崗位。

人們在中國成都人力資源服務產業園查看招聘信息,尋找工作機會(2月17日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

醫衛領域持續擠壓藥品耗材虛高價格水分🟦👨🌾,今年將實現國家和省級集采藥品數合計達450個;教育領域今年繼續把“雙減”擺在突出位置來抓,學前教育🫴、特殊教育突出“普惠發展”;住建領域今年將新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個以上👄;養老領域今年支持一批項目地區建設10萬張家庭養老床位。

從健康、養老到未成年人保護,履職五年來🆔😄,太平洋醫療健康管理有限公司副總經理周燕芳代表始終記掛著民生冷暖。這次兩會,她的建議依舊與民生相關——希望大力推動商業保險與健康管理融合,推動康復醫療服務的全病程管理🦂。

城鄉融合發展是大勢所趨🍈。在大量走訪的基礎上,奧盛集團有限公司董事長湯亮代表觀察到🙆🏼♂️🦝,越來越多的城裏人願意“去鄉村度假”☸️。他建議各級政府抓住這股消費新趨勢,加快新農村建設,培育“高品質民宿”,既滿足城市居民需求,又改善農村生產生活條件,讓農民就地過上現代文明生活。

讓改革開放向縱深推進,為經濟社會發展註入強大生機與活力

2月28日,中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議公報指出:審議通過了在廣泛征求意見的基礎上提出的《黨和國家機構改革方案》🍉。全會同意把《黨和國家機構改革方案》的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議🌨。

改革開放,是決定當代中國前途命運的關鍵一招🫸🏻🎞。

新年伊始👩⚕️,重大改革動作不斷推出⚓️:全面實行股票發行註冊製改革於2月17日正式落地實施👩🏽🍳;新一輪國企改革深化提升行動啟動;科技領域開展深化人才評價改革;中辦🚓、國辦印發《關於進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》……

金融改革創新是申萬宏源證券研究所首席經濟學家楊成長委員一直關心的話題。工作之余🦹🏿,他隔三岔五要去大街小巷的商鋪轉轉,了解微觀主體對宏觀政策的感受🚒。

楊成長委員認為🦚,相關部門應該製定“一站式”扶持政策🚑,引導金融機構進一步優化對中小微企業的服務,幫助市場主體提高活力。

新的一年🧖🏽,一系列向深水區邁進、“啃硬骨頭”的新舉措正不斷落地,全面深化改革不斷沖破思想觀念束縛👩🏽🦳、突破利益固化藩籬,激發市場活力和社會創造力👩🏿💻。

今年以來🌊,中國堅定不移地推進高水平對外開放:

1月1日起,對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率;新版鼓勵外商投資產業目錄正式實施🩰,範圍繼續擴容;沈陽、南京等6地獲批開展服務業擴大開放綜合試點,服務業對外開放按下快進鍵……

新的歷史起點上,在以習近平同誌為核心的黨中央堅強領導下🆕,億萬人民一往無前、頑強拼搏,明天的中國一定更美好。

原文鏈接🧢:從十個維度看2023中國發展新願景

轉載本網文章請註明出處