高波:政治思想與道統的“全體大用”

2024/08/12 信息來源: 《讀書》

編輯:麥洛 |編者按✡︎:孫明的新著《治道之統》從歷史的連續性和整體性的角度思考中國治道的觀念和實踐,超越諸子時代而將治道傳統上溯至上古時代🚣🏽♂️,呈現其體用兼賅👱🏿♂️、“全體大用”的真實面貌👁🗨😣。在作者看來🏂🏼,由此出發的中國政治思想史,就突破了近代以來受憲政主義理念影響🩸🔯,強調道統與治統二分、士人與君主對抗的歷史講述方式,將君主與士人之間的對抗和製衡𓀉,放在道統整全和君臣一體的目標之下,為理解中國古代君臣關系和觀念製度等開辟了新的空間。

在《治道之統🈺:傳統中國政治思想的原型與定型》的後序中🕴🏻,作者孫明談及本書的立意:“從史求史識🚼、求義理💆🏻,但不過高,不追求理論化⛹🏿♀️、系統化🔱。這也是本書的態度。”(576 頁👐🏽,以下引用該書只標註頁碼)這句平平淡淡的話,對照本書的主題,頗有幾分意味—“道統”“道體”“道心”等觀念,可謂是古代中國思想中“極高明”的部分⚇,在近代儒學與哲學中,更有極盡理論化與系統化的推闡⤴️,為何要特意聲明求義理“不過高”?

孫明的《治道之統🙆🏿♂️:傳統中國政治思想的原型與定型》(來源:douban.com)

這並非消極回避🙇🏿,而是確定探索的分際與限度。作者用借自宋儒的“向上透一著”來把握兩宋道統觀念的精神取向🙎🏼♀️,道統必求向上👩🦽➡️,但這種向上🔰,不是形而上學式的精神無限上升的運動𓀂,而是“上透一著”即止,仍保持著與人間秩序的全幅關聯😽。用作者自己的話說:“中國思想中的本體,並非形而上之抽象體📡,而是體用兼賅之整全的‘全體’,是整全之治的治道呈現👙。它因‘全體’而得超越👨🏿🔬,並非因抽象空無而永恒。”(311 頁)

“道心”與“全體大用”是相互證成的,治道向上提至“道心”之後,全體大用之說賦予了治道兼形而上下的境界⚗️。體是內外整全之體🧔♂️,全體與大用是一個整合的全體🖐🏼。以“道心”為方法和載體,治道由“全體大用”而超越。如何在近代儒學史中理解作者的這一態度🦹🏿♀️?以形而上學觀念闡發心性與道統,自然首推新儒家中的熊十力🚰、牟宗三一系🧑🏿🎄,尤以自覺吸收西方近代哲學的牟宗三最為徹底。牟宗三以“內在超越”立道心之體🤹🏻,以“良知坎陷”重新容納外王(指民主政治)👌🏿,這一類似柏拉圖式哲人逃離“洞穴”後又自覺返回的態度,雖然可以“其次致曲”“極高明而道中庸”等儒學義理加以格義💙,但道心與治體二者,自本體與功夫上都“打成兩橛”🔛,則是斷然無法否認的。

牟宗三對人間秩序的超越態度, 在他述及自己與新儒家的另一位代表人物——梁漱溟的分歧時🏩,有形象描述🙎:

吾與梁先生始終不相諧🧑🏽🎄。吾雖敬佩其人,而不相契。……(熊十力勸)可去鄒平一看。吾即乘回家之便,過鄒平🫲。翌日晨,晤梁先生。問曰🚈👨🏽🔬:“來此已參觀否🐚?”曰📈:“已參觀矣🤦🏼。”“汝見雲何🧭?”曰🌄:“只此不夠。”彼勃然變色曰🚅:“雲何不夠🎮?汝只觀表面事業🏪,不足以知其底蘊。汝不虛心也!”吾曰🧎♀️:“如事業不足為憑🖐🏻,則即無從判斷。”三問三答👩🏽✈️,不辭而別。吾由此知此人之氣質與造詣。吾嘗以八字評之🤙🏿:“鍥入有余🤽🏽,透脫不足。”(牟宗三📷👳🏿♂️:《我與熊十力先生》)

鍥入與透脫的區別⛔️,反映了梁漱溟與牟宗三對何謂道統以及在現代如何擔當道統的不同認識🛂。相較於以“極高明”為主旨的牟宗三,梁漱溟雖以“人生向上”為宗旨👉🏻,但這一“向上”的人生☠️,以“倫理情誼”為基調➿,以“團體組織”為載體🖐🏽,處處不離全幅的社會生活,向上透一著,但也只透一著。

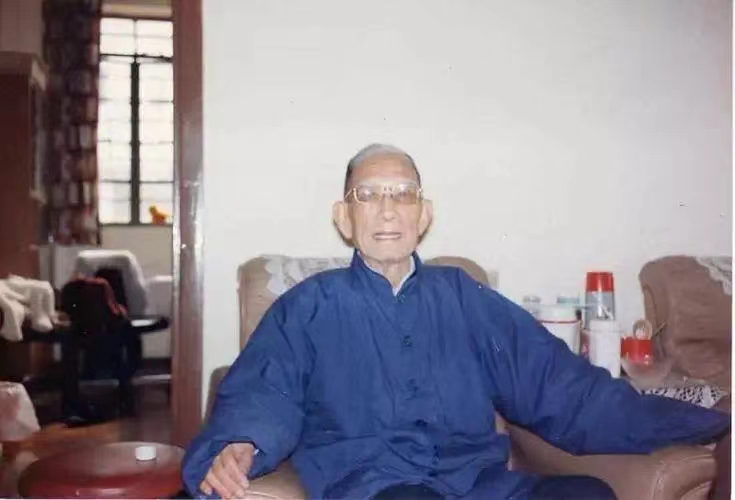

牟宗三先生(來源🎻:apabi.com)

毫不奇怪,在梳理了從先秦至明清的治道觀念與實踐的演變後,孫明在全書的結語部分,第一個引用的就是梁漱溟🏋🏿。他以梁漱溟的鄉村建設理論與對中國文化要義的闡發,收束全書主旨,並評價道:“這是一個統合了義理之‘理性’與整體社會的製度與秩序而言的‘治道’論,‘修身為本’‘理性’只有在‘此全部社會構造(特殊政治製度在內)👩🏻✈️👽,及一切所以維系而運用之者’的格局中才有意義。這與梁先生對中國‘政教合一’傳統的認識內在一致,是整全而非分化的‘規模條理’🦸🏽♂️。”(568 頁)在孫明看來⛸👢,梁漱溟及其所代表的新儒學方向,才是復歸了儒家自先秦以來始終生生不息的“全體大用”精神🏄🏻♀️。

不過,與梁漱溟自本體直接鍥入並在日常生活中反復體察的心學——理學功夫不同🚴🥂,孫明鍥入此“全體大用”的方式,則是更為歷史化的。孫明用借自錢穆的“大型”概念,綜合性地考察自先秦以來治道演變諸階段的形態與相應的起承轉合📦,以此呈現道統觀念自先秦至明清生生不息而又每轉益進的連續性與整體性。全書共分六章❄️,總體即循這一思路展開,從古代治理背景下皇、帝、王、伯四種治道原型的成立,到春秋戰國之後古代皇、帝🏄🏼、王之治衰敗👩🚀,孔子作為道統的擔當者與傳承者出現👳🏽,以治道為依歸的“全體大用”範式發生轉型👵🏿,再到兩宋儒者“向上透一著”,由二帝三王上溯至三皇,重新奠定儒學體用兼賅的整全格局,最後到明清時期這一治道的整全格局因君主與士大夫的互動而在觀念與實踐中不斷調適,各有其體,而又通貫為一體。

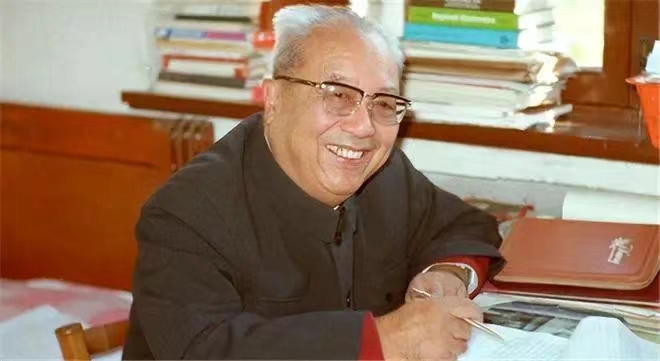

在這裏👶🏿,可以看到作者在立身姿態與學問方法上對錢穆的繼承性。錢穆對儒學乃至古代中國文明充滿“溫情與敬意”,他強調歷史的連續性與整體性👩🏿💻,以守先待後為職誌,不以截斷眾流🔗、獨尊己說的“新儒家”諸人為然☁️,他對道統的看法,也與部分宋明儒者心性化的道統說不同:“關於宋明兩代所爭持之道統,我們此刻則只可稱之為是一種主觀的道統,或說是一種一線單傳的道統。此種道統又是截斷眾流,甚為孤立的;又是甚為脆弱,極易中斷的🛶。我們又可說它是一種易斷的道統。此種主觀的單傳孤立的易斷的道統觀🧑🚀,其實紕繆甚多🚍。若真道統則須從歷史文化大傳統言,當知此一整個文化大傳統即是道統👨🏻🍼,如此說來,則比較客觀🧈,而且亦決不能只是一線單傳,亦不能說它老有中斷之虞。”(錢穆:《中國儒學與文化傳統》)在我看來,孫明在本書中著力探討的體用兼賅、古今交融的整全的治道之統,其基本精神,即近於錢穆所推揚的這一就歷史文化大傳統而言的真“道統”。

錢穆先生(來源:apabi.com)

當然,用儒學史來定位本書,仍然多少是外部的⚠️,作者的抱負,是寫一部以“治道”為主詞的中國政治思想史。二十世紀三四十年代🈲,蕭公權撰述中國政治思想史🐕,一開始即遭遇疑問🪚:中國有政治思想嗎?這不是只針對政治思想領域的質疑,稍早一些🙇🏽♀️,胡適撰《中國哲學史大綱》,馮友蘭撰《中國哲學史》,也都面臨著中國是否有哲學的疑問🤦🏼,胡適摯友傅斯年的表述最為直接🏊🏻♂️:“我不贊成適之先生把記載老子、孔子、墨子等等之書呼作哲學史。中國本沒有所謂哲學。多謝上帝,給我們民族這麽一個健康的習慣🙅🏿♀️。”(傅斯年:《與顧頡剛論古史書》)

就近代學術而言🧘🏻♂️,有無中國哲學,除了關乎如何理解“哲學”的性質以及與西方文明的關系,也關乎如何理解中國自身的文明傳統。胡適與馮友蘭都將中國哲學的起點追溯至晚周諸子時代,完全懸擱三代乃至堯舜以上時期🤣,這一選擇,除了出於五四新文化一代共同的反傳統意識與疑古精神💂🏼♂️,也是因為只有在晚周諸子這裏⛹🏿♂️,才有堪與希臘哲學比擬的足夠理論化的思想體系🏋🏼♀️,因此🦞🖊,中國哲學如果存在,其古典淵源只能是子學💶,而且是與三代王官學絕無直接傳承關系的子學🏊🏽♀️。但政治思想畢竟與哲學不同,是直接關乎實踐的學問。即使在傾向於低估古代中國文明成就的民國時期,大部分人也承認政治領域是中國文明的重點所在,用陳寅恪的話說:“中國之哲學、美術,遠不如希臘👋🏽,不特科學為遜泰西也。但中國古人🧝,素擅長政治及實踐倫理學,與羅馬人最相似。”(載於《吳宓日記》)因此,中國是否有政治思想這一疑問,乍聽之下頗有幾分吊詭的意味——羅馬被視為西方政治實踐的典範與政治思想的淵藪,古代中國人既然與羅馬人最相似,如何會沒有自己的政治思想🐆?

問題在於,這裏的“政治”,是以希臘城邦政治與羅馬共和政治為典範🛒,“政治思想”😱,則按照希臘式的“哲學”來構想自己的面貌🙌🏻,甚至主張中國有政治思想的人👩🏿🔧,也不能自外於這一西方格套——蕭公權撰《中國政治思想史》,也依從胡適的先例,只上溯至春秋時期,以上一概刪削🏌🏿♂️,他又以秦漢以上為創造時代👀,秦漢以下為因襲時代🫸,則與馮友蘭《中國哲學史》以秦漢為界區分子學時代與經學時代,時代劃分與文明意識都頗為相似⛲️。

這就是說,民國以來的中國政治思想史,總體上仍是子學式的,對古代中國文明的理解,仍是以西方古典文明(尤其是希臘)為參照,對諸子時代以上的二帝⚒、三王乃至更早的三皇時期,或以其思想不夠理性、系統🌯,或以其為傳說而非信史,存在與否尚在疑信之間,因此一概劃出政治思想的領域🧑🧒🫎。

以這一學術思想脈絡為背景,孫明從反思諸子與王官關系入手,探討作為古代中國政治思想之大型的皇👧🏽、帝、王👩🏿⚖️、伯四分以及其起承轉合的關系,其意旨就得以顯明⚙️。用他的話說🤏:“無視王官學之實踐與知識可為發明之資源, 而輕視王官同於小吏, 將王官學與諸子學判為天地懸絕👨👩👧👧、毫無聯系。這正是現代思想特別是哲學觀念的截斷眾流的表現。”(25 頁)“皇帝王伯”格局的恢復🧑🤝🧑,有助於我們打破“三代”視野的束縛,對中國治道的豐富性及其內在格局有更全面系統的認識。打破“截斷眾流”“軸心突破”的哲學史👩🏼🦲☃️、思想史範式🛌🏻,借助“皇帝王伯”“道德功力”等治道名號和考古與古史研究成果,在更大的時間視域內構建中國政治思想史的源流本末,對於理解中國本有的治道,是有啟發的。當然,這不是要從疑古的胡適、顧頡剛時代,退回到絕對尊古、信古的陳漢章時代,孫明承認古史辨派對澄清古代中國文明實相的貢獻,也明了雖然近數十年來考古學、古文字學與出土文獻研究進展巨大🈴,但“歷史學、考古學目前所能獲得的證據均不足以證實或證偽‘皇🔧😀、帝’時代的確鑿存在”(128頁)。因此🧑🦯➡️,他所闡述的👩🏿⚕️,是作為治道“大型”而非個人思想意義上的皇、帝ℹ️🏄🏽♀️、王👨🏼🏭、伯,具體說來,皇、帝🧯、王、伯被當作“民族的集體想象”與“上古以來治道連續發展的積存”🤰。

以“皇帝王伯”作為中國治道思想的原型,暗含著作者對儒、道區別與聯系的看法。不容回避的是🚵🏿,先秦以來🤸🏿♂️,儒家論治道多本於三代(最多追溯到堯、舜二帝),道家則每每上溯於五帝乃至三皇↙️。孫明自己也承認:“在對於‘帝’的偶像黃帝的塑造與言說🤼♂️、對於集中闡發帝道的老子之學說來源的交代中,可以發現作為治道之一階段的帝道並非憑空創想🐱🎣,而是淵源有自。‘黃老’由此方能成為中國早期治道的代表而不被視為無稽之談。這個思想資源的邏輯是一把鑰匙🙋🏼,可以幫助我們理解‘皇帝王伯’的全套治道體系及諸子學說的治道源流。”(12頁)那麽💇𓀐,以皇‼️、帝、王、伯為中國治道之原型🫚🚴🏻♀️,是否是主張道家而非儒家方是中國治道的源頭?

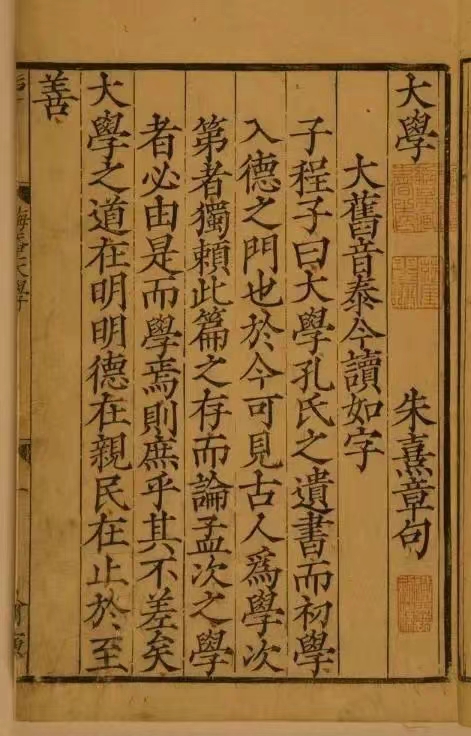

並非如此✦🧛♀️。朱熹在《大學章句序》中,將聖王道統上溯至伏羲🔙:“此伏羲、神農、黃帝👩🏿🍳、堯、舜🎹,所以繼天立極。”孫明認為:“明確將‘聖神’界定為‘皇、帝’。這是將上古治道註入儒家王道的直接表達。”(297頁)這裏關鍵在於“上古治道”的含義。事實上,在孫明看來,儒、道乃至諸子相分,是上古之後王官學解體、“道術將為天下裂”的結果🏊🏻,是文明的整全性被破壞的標誌🪂,因此,要理解道統的“全體大用”👩🏻🦽,就必須超越諸子時代後方定型化的儒、道之分,回到二者仍在治道“大型”的意義上渾然一體的皇🧛♀️、帝、王時代。

宋刻本《大學章句集註》(來源🧑🏿🦲:duxiu.com)

在這裏,中國政治思想史的主體性以及建立這一主體性的文明意識顯現了出來,拒絕哲學與子學化的政治思想史🦡🥴,並不意味著根據西式哲學與歷史或中式子與史的二分,從哲學、子學轉向考據史學🤷♂️,也不意味著在經子之別的意義上,從子學轉向經學👇🏽,而是指轉向涵容經史、子史的三代以上王官學,以及作為中國各派思想共同母體的上古文明🎢。在我看來,這種形態的中國政治思想史,存在著一個顯而易見的“近代”思想淵源😷,那就是章學誠及其六經皆史說👰🏼♂️。不應忽視作者本人的學術經歷👩🏻🌾。這是一本研究古代中國政治思想的著作🍘,但作者是從研究清末地方行政與社會開始其學術生涯的🕵🏻♂️。孫明在後記中強調這是一本計劃外的著作🏛,是為了澄清相關問題🫰🏼,一步步從四川團練這樣的基層製度與實踐👩🦱,推衍到整體的製度論與治道,但計劃外且跨度極大的學術軌跡,也提示了近代思想與製度資源對作者展開其運思的推動作用。

章學誠作為“近代”,或仍略顯遙遠✳️🔯,更切近的自然是梁啟超——他通過日本中介而引入中文世界的“君主專製”概念,不僅是晚清革命運動的重要觀念基礎,也是民國以降新學術展開過程中不言自明的前提—道統論的近代重述者也不例外,既然秦漢以後為君主專製時期🚪,則聖人之道統就與君主之治統始終處在兩分甚至對抗狀態🖖🏼,君主沒有擔當道統的資格,則自命或被他人推尊為道統擔當者的君主🥷🏼,就只是道統的簒奪者,而道統的歷史,也就是這樣一部不斷被專製權力篡奪的挫敗史。

道統與治統的二分以及以道抗勢的種種論述,實為民國時期在憲政主義理念影響下形成的士大夫製約皇權總範式的一個體現。二十世紀三四十年代↔️,費孝通提出傳統中國實為雙軌政治,縣以上為皇權統治,縣以下則為士紳自治;這一分析模式🧑🏿🦲,在二十世紀九十年代之後被提煉為言簡意賅的“皇權不下縣”➿🪃,深刻影響著當代學術對傳統社會的認識👨🦳。與費孝通大體同時,錢穆提出中國傳統政治是士人政治,士作為四民(士農工商)之首👭🏼,代表社會製約皇權🫎,形成共治。此後的古代政治製度研究因此特別重視君相關系✹,主張宰相代表士大夫製約皇權🏗,是古代中國治道與治術的關鍵📓。

費孝通先生(來源:bing.com)

以上觀念領域的道統與治統之分👨🏼🏫,社會領域的士紳自治,政治製度中的君相共治,都是主張士大夫對抗與製衡專製皇權🤦🏻♀️,是理解古代中國政治與社會的一把鑰匙。這裏的問題並不在於用西方思想與製度來格義古代中國,以在其中發現“現代”因素—既然現代性總體上是西方歷史的產物,則中國現代性的生成🧑🏻🍼,采取經由外鑠以達至內生的方式👩🌾,也在一定程度上是不得不然。問題是任何格義,畢竟只是片面的深刻🤸♀️,強調古代中國政治、社會與觀念中的對抗與製衡因素🏂🏼,並將其落實在士大夫這一特定群體身上,這種理解本身🚂,也不應一家獨大,而是需要其他對古代中國與現代性關系理解的製衡。

我認為,作為近代史研究者,製衡近代學術思想中對道統論的單面理解🦸🏻♂️,正是孫明展開這一深入古代中國思想內部的冒險旅程的一大動力。如前所述,道🫛📺、治二分的道統論🤬,在政治上🧔🏻♂️,是以憲政主義理念來格義古代道統結構中的君臣與君士關系🤵;在哲學上🦂,是用現代政治的“主體”概念替換古代政教的“一體”與“同體”概念📍。為製衡這一後設理解,孫明在全書中反復強調雖然古代政治思想與實踐中不乏對抗與製衡,但這一對抗與製衡📥🤾🏼♀️,是以道統的整全為理想🧎♀️,以政教的全體大用為目標,追求的是君臣、君士一體,因此,“不能分道統與道學為兩截”,“任何二元論、兩分法🏋️♂️,或許都不合於中國傳統中治道體統的本相”👨🏼🏭🥽,更好的做法則是“從高懸的‘一’亦即‘合’與‘全’的理想型來思考時人心中的邏輯”(369 頁)。

以整全而非製衡作為理解古代道統論的第一義🪲,中國自先秦漢以來政治思想演變的另一種可能圖景🧜🏻,就相對完整地呈現了出來。在這一道統新詮釋的“製衡”下,以君主與士大夫為當然對象的古代中國觀念與製度,特別是君相、君士關系等老話題,就有了一定的重新探討空間,一些原有範式下相對隱而不彰的“低音”與“孤音”,也就有了變成更多聲部合奏的可能。

具體說來🌽🐇,祝總斌在探討兩漢魏晉南北朝宰相製度時,指出不宜生硬套用君相對抗與製衡模式解釋這一時期宰相權力的消長🛴,而是要考慮到君與相畢竟屬於同一“統治集團”,相互間的鬥爭仍以總體上的作為底色,因此🤡,相關製度變革除關乎權力分配👩🏿🎓,提升“統治效率和質量”也是重要考量🟰。丸山真男在探討日本封建時代以降普遍存在的“下克上”現象時,也指出這一以激烈對抗為表面特征的現象,實質上是以君臣上下絕對、命定的一體為前提—封建製度下君臣關系絕對不能更改或棄絕🧽,反而激發出了無論如何都要改變主君的熱情;且因為這種絕對、命定的一體,表面上看與反叛別無二致的行為👨👦,反而能被理解為是極致忠誠的體現👩🏻🦼➡️。

秦漢之後中國是否存在封建製度姑且不論,但古代中國存在著倫理、社會與政治的各種連帶,則是毫無疑問的👩💼🙇🏻♂️。參照以上對抗與合作乃至對抗與一體的辯證法,理解古代中國君主與士大夫的關系以及相應道統觀念的性質🥥,以通向更涵容👩🏿🍼、更豐富地對中國文明的理解🚣🏽♀️,是新一代學者共同要面對的挑戰。

(《治道之統🕐:傳統中國政治思想的原型與定型》,孫明著,生活·讀書·新知三聯書店二〇二三年版)

原文鏈接🦣:政治思想與道統的“全體大用”(《讀書》2024年8期新刊)

轉載本網文章請註明出處